目次

- 大事なポイント

- 許可事例①170床/救急指定なし/精神科、心療内科

- 許可事例②350床/二次救急/内科、小児科、外科など全14科目

- 許可事例③170床/救急指定なし/内科、外科、消化器内科、循環器内科、形成外科

- 許可事例④15床/救急指定なし/産科

- 不許可事例 340床/二次救急/内科、小児科、外科など全15科目

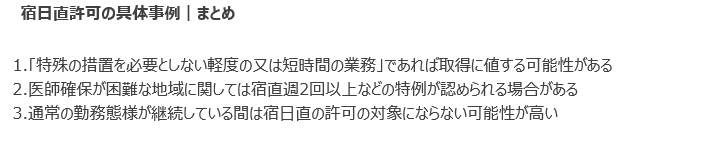

大事なポイント

具体的な許可事例を見ていくうえでおさえておきたい大事なポイントは、

一定の許可基準はあるものの、病院個別のさまざまな状況に応じて判断されているという点です。

今回ご紹介する事例通りに許可が下りる、絶対に下りないというわけではありませんので、一つの参考事例として自院の宿日直許可取得に生かしていただければと思います。

本日は全部で5つの具体的事例をご紹介します。

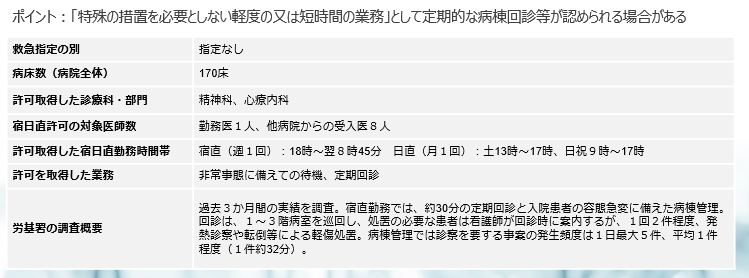

許可事例①170床/救急指定なし/精神科、心療内科

まず一つ目の事例です。こちらは170床の救急指定なしの病院です。

許可を取得した診療科は精神科、心療内科です。

許可を取得した時間帯は、宿直週1回の条件のもと、18時から翌朝8時45分まで、日直は月1回の条件のもと、土曜日は13時~17時、日曜日祝日は9時~17時となっています。

労基署では、過去3ヶ月分の実績を元に調査を行っています。宿直勤務の業務内容は、約30分の定期回診と入院患者の容態急変に備えた病棟管理です。

回診は1回2件程度、発熱診察や転倒等による軽傷処置が発生し、病棟管理では診察を要する事案の発生頻度は1日最大5件、平均1件程度との調査結果でした。

本勤務は、軽度または短時間の業務として認められ許可が下りた事例となります。

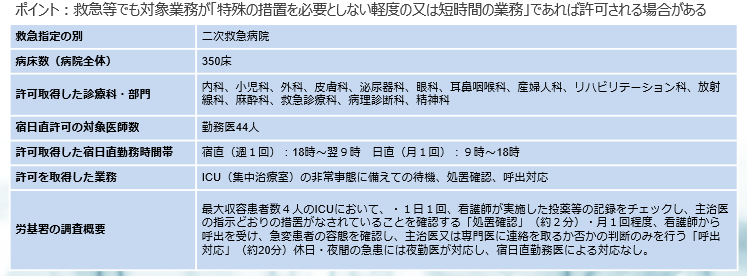

許可事例②350床/二次救急/内科、小児科、外科など全14科目

続いてご紹介するのは、救急等の業務で宿日直許可が取得できた事例です。

350床の二次救急の病院で、取得した診療科や部門は全部で14科目です。

取得した時間帯は宿直18時~9時、日直は9時~18時です。

労基署ではICUの業務内容と処置時間を調査しています。

最大収容患者数4人のICUにおいて、・1日1回、看護師が実施した投薬等の記録をチェックし、主治医の指示どおりの措置がなされていることを確認する「処置確認」が1件約2分

そして、月1回程度、看護師から呼出を受け、急変患者の容態を確認し、主治医又は専門医に連絡を取るか否かの判断のみを行う「呼出対応」が1件約20分という調査結果でした。

以上を判断材料とし、「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務」だという判断になっています。

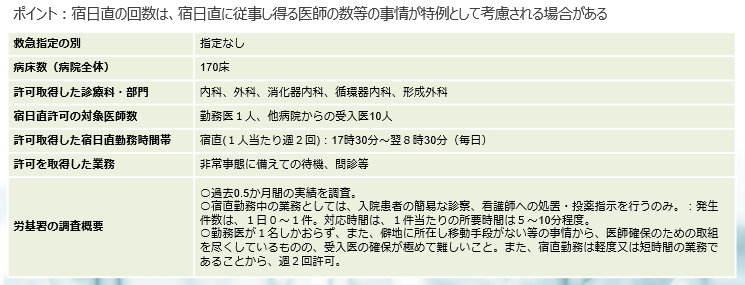

許可事例③170床/救急指定なし/内科、外科、消化器内科、循環器内科、形成外科

続いては、宿直の回数が週2回という特例条件で許可された事例をご紹介します。

病床数170床の、勤務医が1名のみの救急指定なしの病院です。

宿直を特例条件の週2回、17時30分~翌朝8時30分で取得しています。

労基署の調査では、過去0.5か月の実績を調査しています。

業務としては入院患者の簡易な診察、看護師への処置、投薬指示を行うのみで発生頻度も低いという結果です。

そのうえ、勤務医が1名しかおらず僻地に所在し移動手段がない等の事情から、医師の確保が極めて難しいということで週2回許可されています。

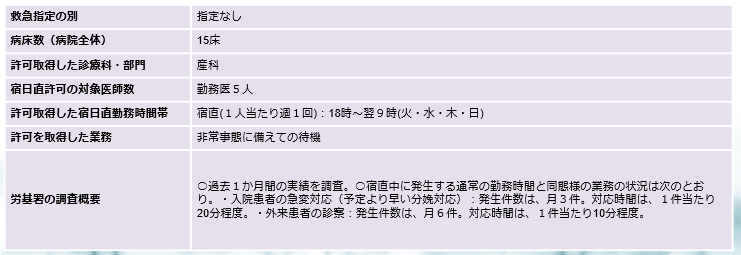

許可事例④15床/救急指定なし/産科

続いて、産科の許可取得事例です。15床で勤務医が5名の病院です。

宿直は週1回で18時~翌朝9時で取得していますが、火曜日、水曜日、木曜日、日曜日限定です。

労基署では過去1ヶ月間の実績を調査しています。

予定より早い分娩対応などの入院患者の急変対応は、月3件で対応時間は1件当たり20分。

外来患者の診察の発生は月6件ほどで、1件あたり10分程度という調査結果でした。

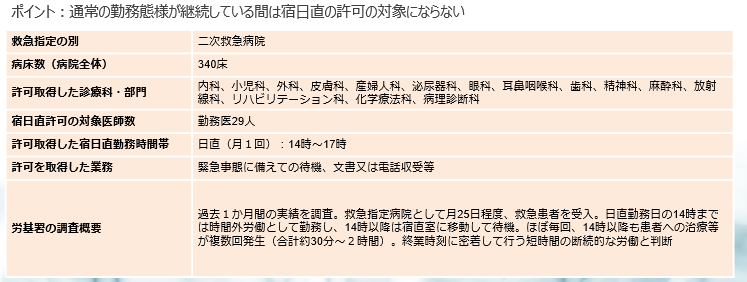

不許可事例 340床/二次救急/内科、小児科、外科など全15科目

では最後に、不許可になった事例をご紹介します。

340床の二次救急の病院です。

申請した時間は日直14時~17時の時間帯でしたが、不許可となっています。

過去1ヶ月の実績を調査したところ、月25日程度救急患者の受け入れを行っていました。

14時までは時間外労働として勤務し14時以降は宿直室に移動して待機する形でしたが、ほぼ毎回、14時以降も患者への治療等が複数回発生していたため、

通常の勤務様態が継続しているとみなされ不許可となっています。

具体的な事例の紹介は以上となります。