2025年10月16日に、第200回社会保障審議会医療保険部会が開催されました。今回は、「医療保険制度改革」と「マイナ保険証の利用促進等」について、資料から読み取れるポイントを紹介します。

薬剤給付の在り方と医薬品安定供給への対応

「医療保険制度改革」の議論は、主に「薬剤給付の在り方」に焦点が当てられました。病院経営における薬剤コストの管理と収益確保の両面から、注目すべき動向が示されています。

2024年度改定(長期収載品)の影響と今後の方向性

2024年度の診療報酬改定で導入された、後発医薬品の上市から5年を経過した長期収載品に対する選定療養の仕組みについて、今後のさらなる活用の検討が言及されました。これは、院内での薬剤の採用基準や処方動向に引き続き大きな影響を与えることを示唆しています。

また、バイオ後続品(バイオシミラー)についても、長期収載品の選定療養を参考にしつつ、保険給付の在り方を検討する方針が示されています。

後発医薬品・バイオ後続品の使用促進策

2024年度改定では、後発医薬品やバイオ後続品の使用を促進するための診療報酬上の評価が見直されました。

- 一般名処方加算の見直し:医薬品の供給不足時への対応体制や患者への説明、院内掲示を要件に、点数が引き上げられました(一般名処方加算1:10点、加算2:8点)。

- 後発医薬品使用体制加算の見直し:こちらも供給不足時の体制整備や院内掲示を要件に加え、評価が見直されました。

- バイオ後続品使用体制加算の新設:入院医療において、バイオ後続品の使用説明を行い、一定の使用目標を達成した場合の評価(入院初日100点)が新設されました。

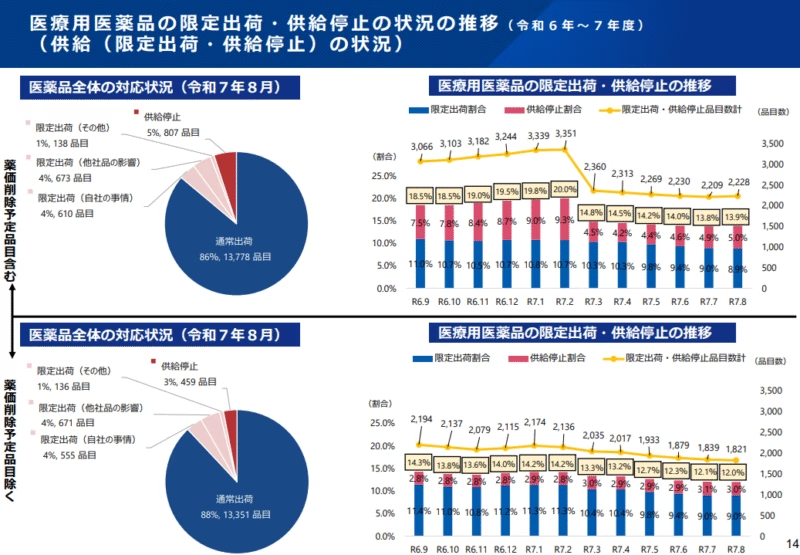

医薬品の安定供給問題への対応

依然として続く医薬品の供給不安に対し、国は後発医薬品産業の構造改革を強力に推進する方針です。 「医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」の報告書(2024年5月)に基づき、少量多品目生産の適正化や品質管理体制の確保を目指すとしています。また、供給不安を迅速に把握し、増産指示などを行える法的な枠組みの整備も進められています。

マイナ保険証の利用促進と医療DX

もう一つの柱である「マイナ保険証」に関しては、利用率の着実な上昇と、医療機関側の運用負担を軽減する取り組みが報告されました。

利用状況と病院における動向

マイナ保険証の利用率は上昇傾向にあります。2025年9月時点で、オンライン資格確認の利用件数におけるマイナ保険証の利用率は35.6%でした。より実態に近いとされる「レセプトベース利用率」では、2025年8月時点で全体で43.17%、施設種類別では「病院」において40.74%となっています。

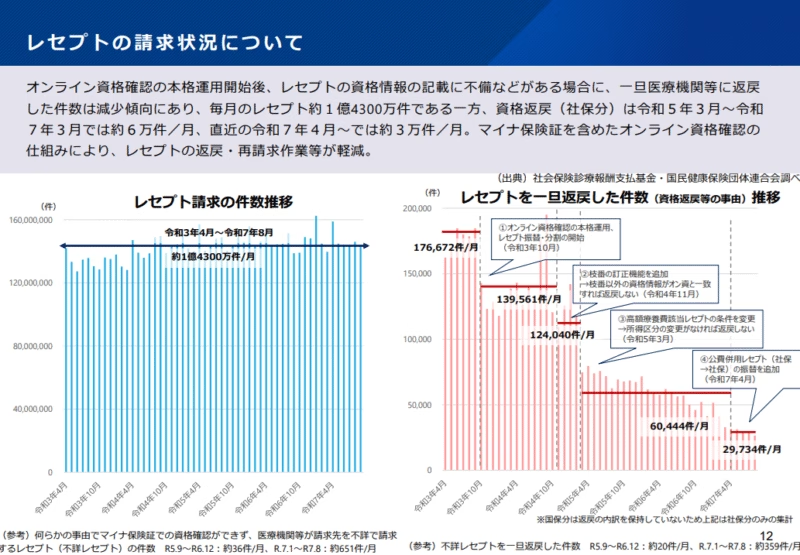

医療機関の業務効率化への寄与

病院事務部門にとって関心の高い点として、オンライン資格確認の導入による「レセプト返戻の減少」がデータで示されました。 資格情報の不備などを理由とするレセプト返戻件数(社保分)は、2023年3月~2025年3月の月平均約6万件に対し、2025年4月以降は月平均約3万件へと半減しています。これにより、請求・再請求にかかる事務作業の負担軽減が期待されます。

利用者の利便性向上策の展開

利用のハードルを下げるための機能改善も進んでいます。

- スマートフォンのマイナ保険証利用:2025年10月13日時点で、全国3.1万件の医療機関・薬局でスマホ利用が可能となっています。

- 「目視確認モード」の運用改善:顔認証や暗証番号入力が難しい患者に対応する「目視確認モード」について、顔認証付きカードリーダーの操作のみで利用できる改善が行われ、2025年9月末時点で13.5万施設が対応しています。

マイナ救急の全国展開

救急隊が現場で傷病者の薬剤情報や既往歴をマイナ保険証で確認する「マイナ救急」の取り組みが、2025年度から全国の消防本部で順次開始されています。