2025年10月29日に開催された第623回中医協総会が開催されました。今回の総会では、「療養病棟の評価と身体的拘束」「長期収載品の患者負担」「移植医療体制の強化」「薬価品目の整理」が主要な議題となりました。

療養病棟の評価と「身体的拘束最小化」の徹底

療養病棟入院基本料について、2024年度改定で見直された内容の現状が報告されました 。医療区分とADL区分に基づく9分類が、疾患・状態、処置、ADLの3軸による30分類へと細分化されています 。また、経口摂取の促進を図るため、新たに「経腸栄養管理加算」が新設されています 。

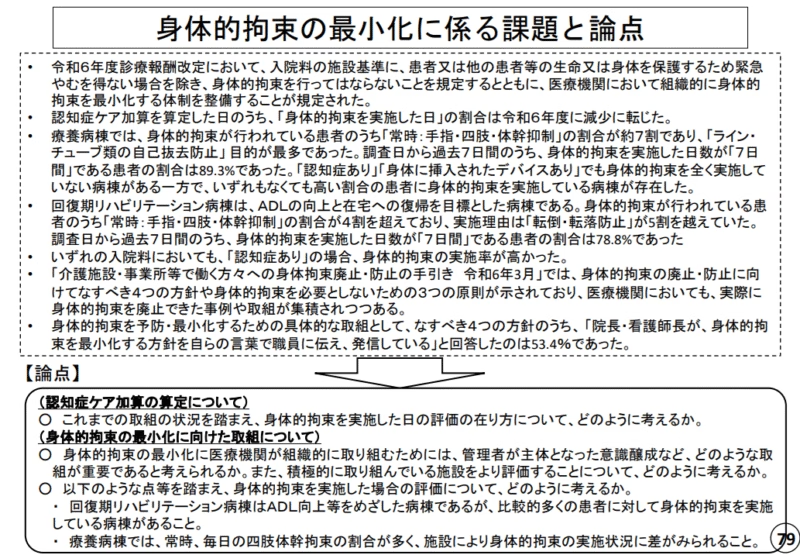

これと並んで、病院運営の根幹に関わるのが「身体的拘束最小化」の議論です 。2024年度の診療報酬改定において、身体的拘束の最小化は努力義務から「施設基準」へと強化されました 。基準を満たせない場合、入院基本料から1日につき40点が減算される厳しい内容となっています 。

資料によれば、療養病棟で身体的拘束を受けている患者のうち、89.3%が「7日間」継続して拘束されている実態が明らかになりました 。また、拘束の最大の理由は「ライン・チューブ類の自己抜去防止」(7割以上)でした 。 一方で、認知症がありデバイス(チューブ類)を挿入中の患者がいても、身体的拘束を全く実施していない病棟も存在します 。この差は、個々の病院の理念やケアの工夫によるものと考えられます。

今後の論点として、身体的拘束の最小化に積極的に取り組む施設をどのように評価していくかが挙げられており 、病院の人権擁護とケアの質に対する姿勢が、今後さらに厳しく問われることになります。

長期収載品(先発品)の選定療養制度の確認

2024年10月から施行された「長期収載品の選定療養制度」についても、改めて議題として取り上げられました。これは、後発医薬品(ジェネリック)が普及しているにもかかわらず、患者が自らの希望で長期収載品(先発品)を選択した場合、通常の窓口負担(1~3割)に加えて、先発品と後発品の差額の一部(4分の3)を追加で負担する制度です。 この制度は、後発医薬品の使用をさらに促進するための国の強力な方針の表れです。

病院経営層にとっては、この制度について患者への説明体制を院内で標準化し、周知徹底することが不可欠です。会計時のトラブルを避けるだけでなく、患者の医薬品選択に関する相談に適切に対応し、処方全体のあり方を見直す契機ともなります。

移植医療体制の強化と「認定ドナーコーディネーター」

移植医療の分野でも、病院運営のあり方に関わる大きな制度変更が報告されました。 まず、2024年度(令和6年度)の臓器提供件数は過去最高を記録しました 。

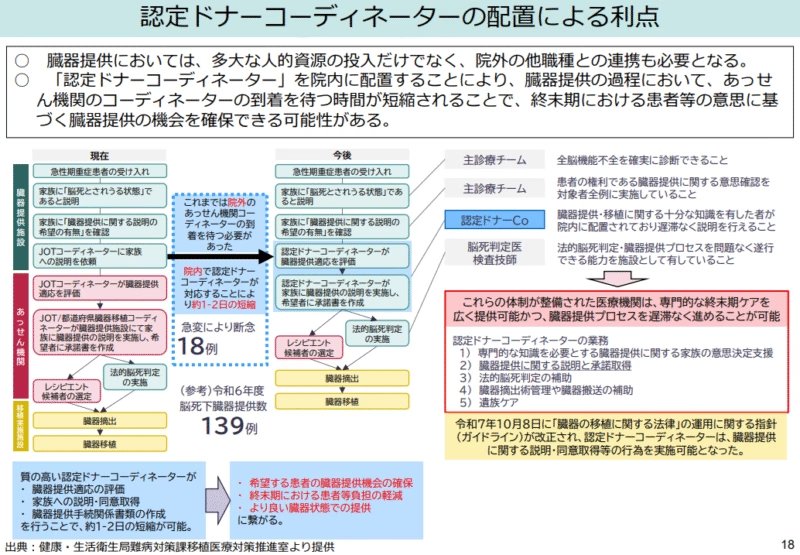

この背景には、提供体制の強化があります。特に注目すべきは、院内スタッフが臓器提供のプロセスに深く関与できるようになる「認定ドナーコーディネーター」制度の導入です 。 従来、家族への説明や同意取得といった中核業務は、日本臓器移植ネットワーク(JOT)のコーディネーターが担う必要がありました 。今後は、所定の研修を受け認定された院内の医師や看護師が、JOTの立ち会いの下でこれらの行為を実施可能になります 。 これにより、あっせん機関のコーディネーターの到着を待つ時間が1~2日短縮され 、患者の急変による提供断念(令和6年度で18例)を減らせる可能性があります 。

また、補助循環装置(ECMOなど)を使用中の患者や 、顔面・脊髄の損傷で脳幹反射が確認できない患者(脳血流検査で判定)についても脳死判定が可能となり 、臓器提供の対象が拡大しています。 臓器提供施設や移植実施施設においては、これらの新たな運用に対応するための院内体制の構築が求められます。

薬価基準からの506品目の削除

また、合計506品目について、薬価基準から削除されることが報告されました 。 これは、後発医薬品産業における「少量多品目生産の適正化」を目的としたもので 、医療上の必要性が低下したり、供給が停止されたりした品目の整理が進められています 。 病院においては、削除リスト を速やかに確認し、自院の採用医薬品が含まれていないか、含まれている場合は代替薬の検討と切り替え準備を急ぐ必要があります。

今回の総会では、医療の質(身体的拘束)と運営の効率化(医薬品の整理・合理化)の両面から、病院に強い変革を促す内容が示されました。経営層の皆様には、これらの政策変更への迅速な対応が求められます。