エムスリーキャリアは医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院の芦原教之事務長を講師に迎え「医師の働き方改革セミナー」を定期的に開催しています。今回はその中から「医師の働き方改革後の、地域における医療機関にあり方」の内容をお伝えします。

進行:エムスリーキャリア株式会社 事業開発部

講師:芦原教之(あしはら・のりゆき)

医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 事務長

大学を卒業後、製薬企業勤務を経て、1997年に宇治徳洲会医事課に転職。2008年に湘南鎌倉総合病院に異動し、2019年4月より現職。医事業務や地域連携、医師募集、総務業務、増築工事プロジェクトなどに携わる。

【目次】

医師の働き方改革後の、地域における医療機関のあり方

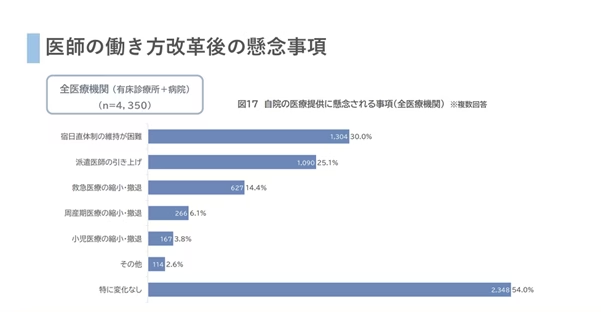

2024年4月から始まった医師の働き方改革。日本医師会による働き方改革施行前の調査では、「宿日直体制の維持が困難になる」(30.0%)、「派遣医師の引き上げ」(25.1%)、「救急医療の縮小・撤退」(6.1%)といった懸念事項が挙げられていました。

宿日直体制の維持は、医療機関にとって大きな課題。当院では一部の診療科のみ当直という形で実施しており、体制維持は非常に困難です。病棟での急変、外来等での受診対応というところで、なかなか宿直扱いが難しいのが現状となっています。通常外来への影響も出始めており、いつでも受診できる環境が徐々に崩壊しつつあるという声も、周りの医療機関から聞こえています。

派遣医師の引き上げは、とくに民間病院において顕著です。医局人事に頼っている医療機関は継続が困難な状況で、なかでも西日本や九州で著しいという話を聞きます。専門性の高い指導医が引き上げられ不足すると、市中医療機関の研修医の教育にも影響を及ぼします。

救急医療の縮小・撤退に関しては、日本の医療の特徴でもあるフリーアクセスが崩壊する危険性をはらんでいます。当院は年間2万2000件の救急搬送を受け入れていますが年々増加傾向にあり、特にコロナ終了時の2023年以降は急増しました。夜間の救急医療体制の維持が困難になりつつあることを感じています。

医師の働き方改革後の現実は、大学病院の宿直医、担当外も担当し「判断ミスしないかびくびくしている」、医師派遣撤退で地域医療にしわ寄せなど、ニュースでも取り上げられました。医師の労働時間削減に対して病院自体が目をつぶっている、働く質を高める視点が不足し始めたという点でも、ひとつの着目点が生まれています。

こういった歪が発生する中で医療機関は何をすべきか、特に中小規模の病院はどのように医師を配置することで最大収益を図ることができ、継続的に実現可能になることが注視されていると思います。

医師の働き方改革後の医療経営

6月に診療報酬改定が施行されました。全体では若干収益が伸びていますが人件費補填分にしかならず、利益は微増と思われます。当院でも単月では800万円しか伸びていません。働き方改革に加え、このような波も医療機関に襲い掛かっています。

こうした中、医師の働き方改革で宿日直や当直、インターバル制度のため、現行医師数の1.3倍~1.5倍の医師人員数配置が必要となり、人件費の上昇を余儀なくされています。常勤医を採用するのは非常にハードルが高く非常勤医師に頼らざるを得ない状況も生まれつつあることが医療機関、とりわけ民間にとっては喫緊の課題です。

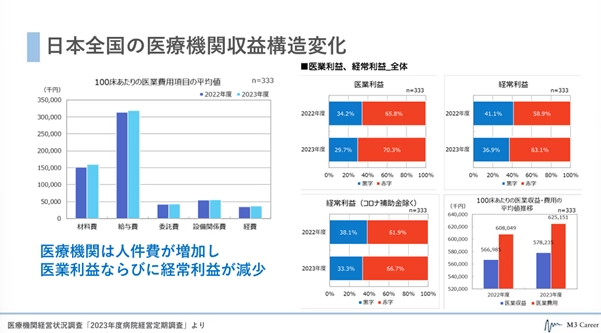

全国を見渡すと、コロナ禍ではコロナバブルといわれましたが、実際のところ医業利益さらに経常利益は右肩下がりしています。その中で人件費の割合が増加しているのも現状です。医師の時間外手当、タスクシフトによる人員の増加、コロナ禍で増えた人員がいまだ残っていることも当院、近隣の医療機関でも課題となっています。その中で新規採用の難しさ、利益を生み出しにくい環境変化にどう対応していくかは課題です。最終的にはどの医療機関も利益がマイナスに転じ始めているのが現状と思われます。

医業収入における人件費率と労働生産性

医師の労働生産性は意外と計りにくいのが現状です。収益で見るのか、医療の質、技術の難易度で見るべきなのか、多角的な物差しが必要です。2024年以降は特に必要な時代となり、従前のように医師免許があればよい時代から、生産性があり、チーム医療ができる人材。すなわち、人間性がしっかりしている医師が必須条件という時代を迎えています。それを踏まえたうえで、医療の質や安全という患者さんが求めるハードルという中で生産性というハードルをクリアするということを考えないといけません。それを考えるのは事務の役割だと思いますし、何らかの方程式を組むことが今後の医師採用を見極める1つの物差しになるでしょう。紹介会社の提案する医師をそのまま雇うのではなく、地域にとってどのような医療提供の価値を生み出すのか、さらは経済的側面としてどのような利益を生み出すのかを計る必要があります。

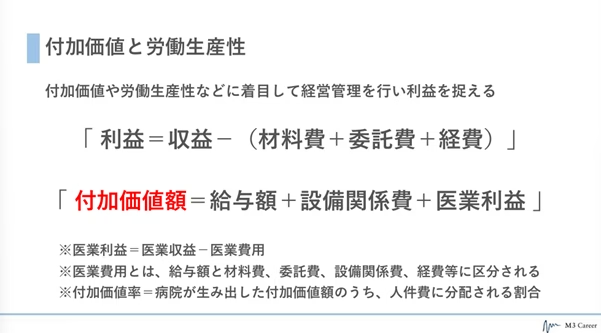

その中で一般的に用いられるのが、付加価値と労働生産性です。利益とは収益から材料費・委託費・経費を差し引いたものであり、医業利益の場合は経費を差し引かない場合があります。付加価値額は給与額と設備関係費、医業利益を合算したものであり、医療機関では設備関係費にバラツキがありますが、この付加価値額を認識すること、それに伴う人件費の配分を考えることがポイントです。実際に職員一人当たりの付加価値は「付加価値額÷職員数」で算出しますが、これこそが労働生産性を指します。一般的な経営概念の中の1つの物差しであり、当院でも採用しています。病床規模、医療・提供サービスにバラツキがあっても、統一的な物差しになると私は考えています。

医師一人当たりの時間単価も図ることも必要です。医師を採用し時間単価を導きながら、その医師が収益以上の価値を出しているかというところです。こういった考えは一般職にも当てはまりますが、医師の人件費割合は高いからこそ単価を見ながら価値や生産性を生み出しているか見ないといけません。

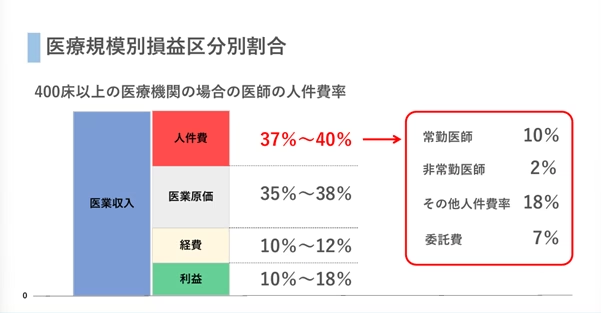

400床以上の医療機関の場合、人件費率は37%~40%が平均で、医業原価は35%~38%。経費は10%~12%、利益は10%~18%とされています。人件費の内訳は、常勤医師10%、非常勤医師2%、その他人件費率18%、委託費7%といったところ。徳洲会グループの場合、一般的に人件費と医業原価を足したものを70%~75%以内にすることとしています。高騰する人件費と医療原価をコントロールすることが事務長の仕事なのです。

200床以上300床未満の場合は人件費比率が55%~58%となります、ただし、医療原価と経費をある程度抑えられるので、利益率は2%~10%となります。常勤医師8%、非常勤医師5%、その他人件費率30%、委託費12%という人件費の内訳を見ながら、物差しを見る必要があります。利益を生み出さない構造だと存続できませんから、逆計算で利益をいくら出したいから原価や経費、人件費をどう抑えるかというところです。ただし人件費を簡単に抑え込むのは収益を生む中でリスクとなりますので、人件費をコストと考えるのか投資として捉えるのか見極めが重要です。

200床未満の場合は人件費70%~73%、利益は1%~9%です。人件費は常勤医師7%、非常勤医師6%、その他人件費率35%、委託費22%で、常勤・非常勤ともに採用をコントロールすることで収益性の向上につながります。

医師一人当たりの生産性は「病床利用率×日当円×医師一人当たりの病床数」で決まり、月間収益の目安は400床以上で1000万円、200床以上で800万円、200床未満で500万円。これを物差しとして、医師がどのように収益性を出しているか図るべきでしょう。

新入院患者の法則というものもあり、これは病床数の2.9倍から算出すべきと言われています。100床であれば月の新入院患者数は290名という具合です。医師の採用において、この数字がクリアできていない、もしくはクリアするために入れ替えるべきかは見極めのポイントです。

医師の適正配置数の最適とは

医師を何名配置すればよいか判断するのは難しいですが、「収益性からの判断」と「医師の働き方」の観点から選択する必要があります。従前お話してきたのは、医師の働き方改革視点での採用計画であり、今はどの医療機関もこれに合わせた採用計画を行っているはず。

法整備されたために一定数以上を雇用しないといけないことにつながり、人件費が増えています。ただし、医療機関として存続するためには収益が必要で、この物差しを重視しないわけにはいきません。

医業収益は入院収益と外来収益にわかれ、入院収益を分解すると入院患者1件当たりの収益×入院患者数、入院患者数1件当たりの収益は入院患者1件1日当たり単価×平均在院日数で決まります。また、入院患者数は病床数×病床稼働率で算出します。これら医業収益から医業費用を差し引いたものが医業利益となり、私は因数分解しながらどこに着目し、何の施策を打つべきかを大切にしています。例えば医師の採用であれば因数分解された中のどの部分に該当するのか、何を物差しとして図るべきなのかといいうことです。

例えば平均在院日数について。急性期やケアミックス、急性期だけど後方連携を中心とした立ち位置などで変わりますが、新入院患者数の目安である病床数×2.9倍をクリアするには、この平均値に着目すべきでしょう。例えば平均在院日数が10日なら、新入院と隊員が重なる日は月に3回。すると診療報酬上では33日の価値を生み出します。病床には上限があるので、使い切れるのであればその次の施策として平均在院日数に着目するべきであり、医師の採用においても治療は何日で終了するのかを見ておくべきです。

一方、平均在院日数を短くすることがすべてではありません。予定入院なのか救急、一般外来、紹介など、入院経路を把握しながらバランスを保つことも大切です。仮に予定入院が増え予定外入院が減るということは外来枠が狭い。反対に予定以外が増えると予定入院が取りにくくなる可能性もあります。こういったバランス値を取りながら、特に救急を行っている中規模病院は救急からの入院をどのような割合で入れていくのか調整するのがポイントです。救急からの入院を適切に取れる診療体制、さらには医師の対応について検討しないといけません。