栄養管理体制の基準とGLIM

入院料通則7に定められた栄養管理体制は、標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、そして退院時を含む定期的な評価等が令和6年度診療報酬改定において新たに施設基準要件として追加されました(図表1)。

図表1 栄養管理体制にかかわる施設基準

(2) 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成する。

一方、GLIM(Global Leadership Initiative on Malnutrition)は、2018年に世界基準として提案された成人用の低栄養の診断基準です。今次改定の疑義解釈(図表2)によって診療報酬制度上にGLIM基準が用いられました。ここに示されているようにGLIM基準を使用することは診療報酬上の絶対要件ではなく、標準的な手法を用いることとし、標準的手法の中でGLIM 基準による栄養状態の評価が望ましいことの条件として謳われました。

図表2 入院料通則(栄養管理体制の基準)の施設基準に対する疑義解釈

問23 栄養管理体制の基準について、「あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること。」とされているが、「標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価」の、具体的な内容如何。 (答)GLIM 基準による栄養状態の評価を位置づけることが望ましいが、GLIM 基準を参考にしつつ、各医療機関の機能や患者特性等に応じて、標準的な手法を栄養管理手順に位置づけた場合も含まれる。ただし、血中アルブミン値のみで栄養状態の評価を行うことは標準的な手法に含まれないため、複合的な栄養指標を用いた評価を位置づけること。

GLIM基準に基づいた栄養管理体制

標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価とは、具体的には「栄養スクリーニング」+「栄養状態の評価」を指します。この中でGLIM基準は、栄養スクリーニングによって栄養リスクがあると判断された患者に対し、低栄養診断と重症度判定を行うためにGLIMが使用されます。またGLIM基準を用いることは、入院料通則7以外にも今回の改定で明示されています。具体的には、「A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」には、算定要件にある専任の管理栄養士に対し、原則入棟後48時間以内に患者に対面の上GLIM基準を用いた栄養状態の評価を行うこととしています。また「A233‐2 栄養サポートチーム加算」では、栄養管理計画を策定している患者のうち、「栄養管理計画の策定に係る栄養スクリーニングの結果を踏まえ、GLIM 基準による栄養評価を行った上で低栄養と判定された患者」と明示しています。さらに、「A308 回復期リハビリテーション病棟入院料」においては、栄養管理に関する栄養状態の評価にGLIM基準を用いることとしています。外来栄養指導料においても「低栄養状態にある患者」とは、「ア GLIM 基準による栄養評価を行い、低栄養と判定された患者又はイ 医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者」としているなど、様々な栄養評価にかかわる部分に用いられています。

栄養管理体制のポイント

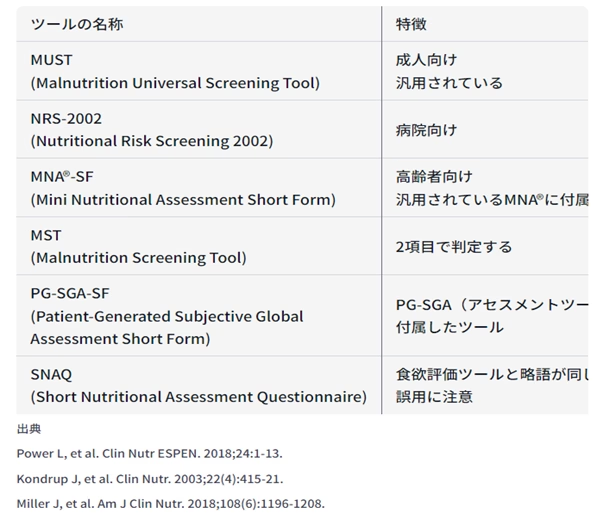

栄養スクリーニングツールとしては、様々な特徴をもったもの(図表3)があります。入院料通則7に定められた栄養管理体制における栄養スクリーニング実施の目的は、低栄養のリスクのある入院患者を広く網をかけるように抽出することにあるので、入院時にもれなく全患者に行っていくのか運用上の第一のポイントになります。 さらに入院診療計画書の「特別な管理の必要性の有無」との関係も運用上留意する点です。これまで通り医師が特別な栄養の必要性を判断し、「無し」とした後に新たな栄養スクリーニングによって「有り」に訂正される場合が増加すると思われます。この場合の入院診療計画書の再作成については、特に必要なしという事務連絡が出ているので認識しておきましょう。

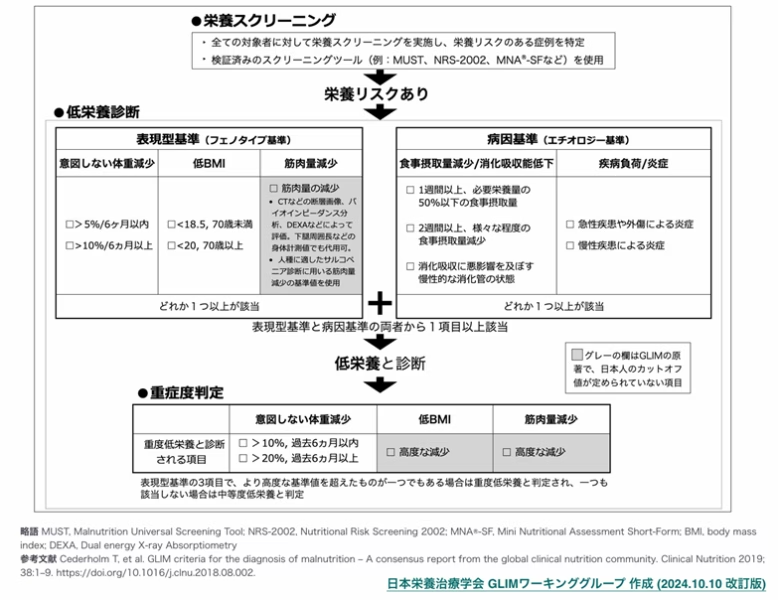

一方、このほかの関連する疑義解釈の中には「評価方法については、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)ホームページの「GLIM 基準について」を参考にすること」とされており、図表4のGLIM基準による低栄養診断のプロセスがわかりやすく説明されていますので、運用の流れを理解するのに役立ちます。

たとえば、GLIM基準の評価は、「表現型基準(意図しない体重減少・低BMI・筋肉量の減少)」と「病因基準(食事摂取量減少/消化吸収能低下・疾患負荷/炎症)」の項目に分類されており、各項目で1つ以上に該当する場合に低栄養と判定され、さらに低栄養と判定されたものに対し、表現型基準の意図しない体重減少・低BMI・筋肉量の減少の3項目の中で高度な基準値を超えた項目が1つも該当しない場合に「中度低栄養」、該当する場合に「重度低栄養」として重症度判定が行われるといった評価の階層が第二のポイントです。

別紙19/20 リハビリテーション総合実施計画書

栄養状態の評価:

①GLIM基準による評価(成人のみ): 判定

□ 低栄養非該当 □ 低栄養(□ 中等度低栄養、□ 重度低栄養) 該当項目 表現型( □ 体重減少、□ 低BMI、□ 筋肉量減少) 病因( □ 食事摂取量減少/消化吸収能低下、□ 疾病負荷/炎症)

②GLIM基準以外の評価:□問題なし□過栄養□その他( )

疑義解釈

問115 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、「栄養状態の評価には、GLIM 基準を用いること。」とされているが、GLIM 基準による栄養状態の評価は、どのくらいの頻度で行えばよいか。

(答)栄養状態の再評価を行う際に、毎回GLIM 基準を用いる必要はないが、患者の状態に応じて必要な期間を判断することとし、少なくとも入棟時と退棟時(死亡退院等のやむを得ない場合は除く)にはGLIM 基準による栄養状態の評価を行うこと。問116 GLIM 基準による栄養状態の評価について、具体的な評価方法をどのように考えればよいか。

(答)具体的な評価方法については、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)ホームページの「GLIM 基準について」を参考にすること。

<参考>

GLIM 基準に関する研修会は、現時点で、下記の関係団体で開催予定。

・回復期リハビリテーション病棟協会(令和6年5月)

・日本栄養士会(令和6年5月以降順次開催)問117 栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM 基準による判定を行わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄養情報連携料の様式における「GLIM 基準による評価」の判定はどのように記載すればよいか。

(答)「GLIM 基準による評価」とは、GLIM 基準を用いた栄養状態の評価に係る栄養スクリーニングも含めたプロセスを指す。そのため、栄養スクリーニングで低栄養リスクがなかった場合、「GLIM 基準による評価」は「低栄養非該当」を選択すること。