本連載について

人口減少や医療費抑制政策により、病院は統廃合の時代を迎えています。生き残りをかけた病院経営において、マーケティングはますます重要なものに。本連載では、病院マーケティングサミットJAPANの中核メンバー陣が、集患・採用・地域連携に活用できるマーケティングや広報の取り組みを取材・報告します。

著者:松岡佳孝/病院マーケティングサミットJAPAN 医療マーケティングディレクター

済生会熊本病院 経営企画部 経営企画室長 兼 広報室長

実直な活動がもたらした信頼の回復と新入院患者数の増加

前編では、新東京病院が「紹介患者の減少」という課題に対し、院長直轄のプロジェクトチームを設置し、月100件の訪問活動という「量」を確保することで、改革の糸口を掴んだ経緯を解説しました。連携先との関係再構築と情報収集から、活動は次の段階へ移行しました。活動開始から数ヶ月後、プロジェクトの重点は明確に「量」から「質」へと移ります。収集した情報に基づき訪問の優先順位を判断し、限られたリソースを効果的な連携先に集中させる。同時に、「返書」の徹底と「救急応需率」の向上という、病院の信頼性を高めるための運用を徹底していきました。

結果として、紹介経由の入院患者数は年間500人規模で増加し、約5億円の増収効果をもたらしました*。本稿(後編)では、新東京病院がどのように活動の質を高め、具体的な成果に結びつけたのか、その手法と他院でも応用可能なポイントを解説します。なお、本稿では、新東京病院様ならびに同院のプロジェクトに伴走されたメダップ株式会社のご厚意によりご提供いただいた資料(図)を掲載しております。

*1件あたり入院・手術収益100万円(入院単価10万円/人日×平均在院日数10日)と仮定した場合の試算

訪問先の再選定と集中:「3回以上の訪問」が成果を向上させる

月100件の訪問活動から得られた重要な資産が、連携先の具体的な情報でした。事務副部長の大島さんが記録した面談内容には、各クリニックが抱える課題、求める医療機能、院長の人柄などが含まれていました。プロジェクトチームは、これらの情報を基に、当初の「過去の収益貢献度」リストを見直します。重視したのは、以下の2点です。

- ニーズとの合致: 自院の強みである循環器領域や消化器領域の症例を紹介する可能性が高いか。

- 現場での観察: 訪問時の待合室の混雑状況など、客観的な活気。

「リスト上の貢献度は高くても、訪問してみると患者さんが少ないクリニックもありました。逆に、これまで接点がなくても多くの患者さんを抱えている熱心な先生もいる。そうした現場の情報に基づき、訪問先を再選定していきました」と大島さんは語ります。こうして、訪問リソースを「成果が見込める連携先」へと集中させていきました。特に効果的だったのが、反復訪問です。一度きりの挨拶ではなく、有望な連携先には複数回足を運ぶ。その効果は、データにも明確に表れています。

表が示す通り、年間3回以上訪問した施設群は、1回や2回の施設群に比べ、1施設あたりの紹介患者数も収益も格段に高くなりました。これは、反復訪問が関係性を深め、具体的な患者紹介に繋がったことを示唆しています。

データと現場情報に基づき訪問先を再評価し、活動を集中させたことが、成果の向上に直結したのです。

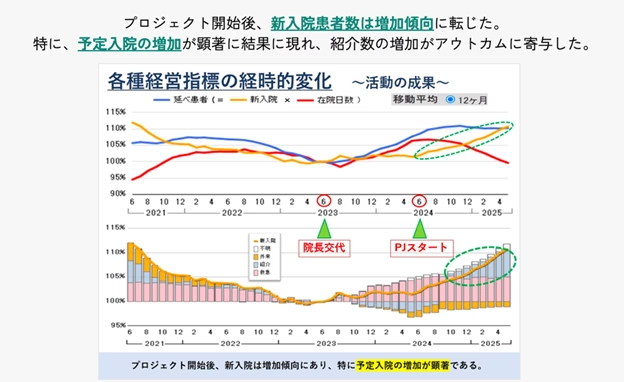

成果の可視化:新入院を牽引した「予定入院」の増加

質の高い連携活動は、病院の経営指標にどのような変化をもたらしたのでしょうか。最も顕著だったのは、「新入院患者数」の中でも特に「予定入院」の著しい伸びでした。これは、地域のクリニックからの計画的な紹介が増加したことを示しています。

緊急性の高い紹介だけでなく、「専門的な検査や治療は新東京病院へ」という、信頼に基づく紹介が増加したのです。この背景には、訪問活動で把握したニーズに対し、診療科の医師が積極的に協力したことも影響しています。例えば、消化器外科や循環器内科の医師が「この症例であれば当院で積極的に受け入れます」と訪問に同行したり、連携先向けの勉強会を開催したりすることで、専門領域での信頼を獲得していきました。

またプロジェクトの情報や成果は、院内にも影響を及ぼしました。症例の確保は若手医師の教育・モチベーションにも繋がるため、上席医師にとっては重要な課題です。そのため実際に紹介数や新入院数が増える診療科の成果を目にした医師が、「自分たちも活動をしたい」と大島さんらに声をかけるようになりました。大島さんは「今では、医師から『プロジェクトからのヒアリングはまだか』と声が上がるほどです」と語ります。

前方連携の強化は、患者数を増やすだけでなく、院内の診療科の活性化や医療の質の向上といった、副次的な効果も生み出していました。

信頼関係を強化する施策:「返書」と「救急応需」

紹介患者数を継続的に増やす上で、プロジェクトチームが特に徹底したのが、信頼関係を強化する地道な運用でした。そのために注力したのが、「返書の徹底」と「救急応需率の向上」です。

① 返書の徹底:紹介元への誠実な対応

前編でも触れた通り、紹介元の医師が重視するのは「紹介した患者の経過」です。新東京病院では、紹介患者に関する返書を迅速に、時には直接持参することを徹底しました。

「ある先生から『7月に患者さんを送ったが、その後どうなったか』と尋ねられた際、当院の受診に至っていなかったことがありました。その事実をすぐにお伝えしたところ、『教えてくれてありがとう。患者に確認してみる』と、むしろ感謝されました」(大島さん)

迅速で誠実な報告は、たとえ期待通りの結果でなくとも、信頼に繋がります。時に厳しい意見をいただくこともありますが、それは関心を持たれている証拠であり、パートナーとして認められたからこそ得られるフィードバックです。

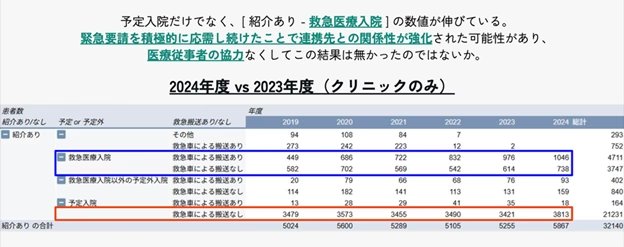

② 救急応需率の向上:「緊急時に頼れる」という実績

もう一つの重要な施策が、救急の受け入れ体制強化です。地域のクリニックにとって、「緊急時に患者を確実に受け入れてくれる病院」の存在は、日々の診療のセーフティネットとなります。

プロジェクト開始前、同院の救急応需率は60%程度でした。そこで院長直轄で改善に着手。当直時間帯に役職者を「院長代行」として配置し、安易な受け入れ拒否ができない仕組みを構築。さらに毎晩19時に全病棟の病床利用状況を共有し、病院全体で受け入れの意識を醸成しました。結果、救急応需率は85%まで改善しました。

「緊急時に、必ず受けてくれる」。この実績は、病院の姿勢を伝える上で、どのような広報資料よりも効果的です。具体的な報告である「返書」と、緊急時の実績である「救急応需」。この2点が信頼関係を再構築し、新東京病院が地域で再び重要な役割を担う基盤となったのです。

他院で再現するための5つのステップ

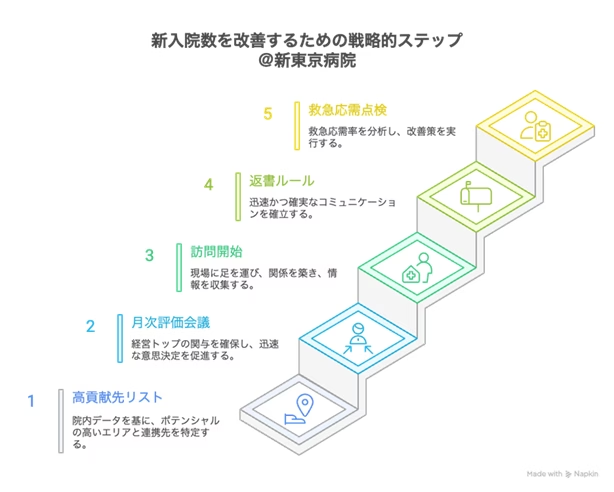

新東京病院の取り組みには、多くの示唆が含まれています。今回の事例から抽出した、明日から実践できる5つのステップを図示します。

データ分析や院内会議で終わらせず、数多くの訪問から「声」を拾い、改善する。今回の取材を通じ、自分たちが求められている事は何かを問い続け、「ニーズドリブン」な活動の有効性を再認識しました。

最後に

新東京病院の事例は、「前方連携の再構築」という多くの病院が抱える課題に対し、再現性の高い解決策を示しています。データに基づいた戦略、経営トップの明確な方針、そして「Customer(連携先・患者さん)のニーズ」を中心とした活動――いずれも「本気度」をもって実行した結果にほかなりません。今回のプロジェクトで現場をリードした大島さんは、活動の本質をこう語ります。

「とにかく連携先のニーズを泥臭く探り、その声に合わせて自分たちがどう動くべきかを考え、実行し続ける。結局、信頼関係の構築はその繰り返しでしかありません」

また、プロジェクト全体を統括した古賀さんは、その実行役の重要性について次のように続けます。 「外部から営業経験者を採用するのではなく、院内の強みも弱みもすべてを知っている職員が、連携先と向き合うことが最も効果的だと実感しました。もちろん、今回パートナーとして共に動いてくれたメダップ株式会社による戦略設計やデータ分析によって、我々の活動が加速したことは間違いありません。しかし、最終的に連携先の先生方の心を動かすのは、日々の地道なコミュニケーションです」

改革の要点は、外部のコンサルタントやツールのみにあるのではありません。自院の現状を分析し、院内の人材が主体的に動く覚悟を持つこと。新東京病院の取り組みは、その原点を力強く示しています。