2026年度診療報酬改定の基本方針の策定に向けて、議論が始まりました。特に、物価高騰と賃上げという社会経済情勢の変化にどう対応していくかが最大の焦点となっています。

2026年度診療報酬改定の4つの基本的視点

2026年度診療報酬改定では、以下の4つの基本的視点を中心に議論が進められる見込みです 。

- 医療を取り巻く環境変化への対応:

物価・賃金の上昇、人手不足といった喫緊の課題に対し、医療機関の経営を支えるための対応が筆頭に挙げられています 。具体的には、光熱費や食材料費の高騰を踏まえた評価、そして医療従事者の人材確保に不可欠な賃上げへの取り組みが明記されており、次期改定が賃上げ原資の確保を強く意識したものになることが示唆されます 。 - 地域医療構想と医療機能の分化・連携

2040年を見据え、「治す医療」と「治し、支える医療」の役割分担を明確にし、地域完結型の医療提供体制を構築する方針が示されています 。患者の状態に応じた入院医療の評価や、外来機能の分化、かかりつけ医機能の評価、タスクシェア/シフトの推進などが具体的方向性として挙げられており、各病院が地域で担うべき役割と機能の最適化がより一層求められます 。 - 質の高い医療の実現

医療DXやICTの活用を推進し、質の高い医療を実現する体制への評価が盛り込まれています 。また、救急、小児、周産期医療など重点分野への適切な評価も継続されます 。 - 医療保険制度の持続可能性向上

後発医薬品の使用促進や費用対効果評価の活用などを通じ、制度の安定性・持続可能性を高める視点も重要課題とされています 。

深刻化する病院経営の現状

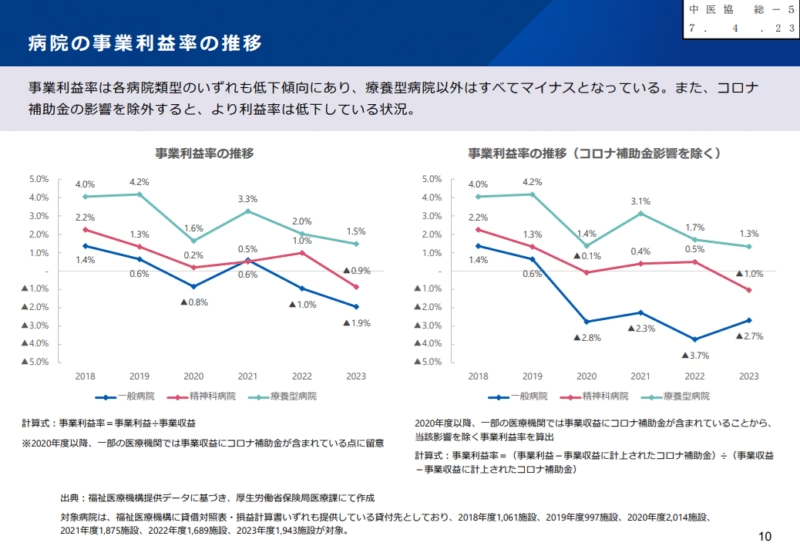

参考資料では、病院経営が極めて厳しい状況にあることが示されました。

- 悪化する事業利益率: 福祉医療機構の調査によると、2023年度の事業利益率は、一般病院で▲1.9%、精神科病院で▲0.9%と赤字であり、特にコロナ補助金の影響を除くと一般病院は▲2.7%まで落ち込んでいます。物価や人件費の上昇を診療報酬に価格転嫁できない構造的な問題が、経営を圧迫しているとの意見が部会でも出ています 。

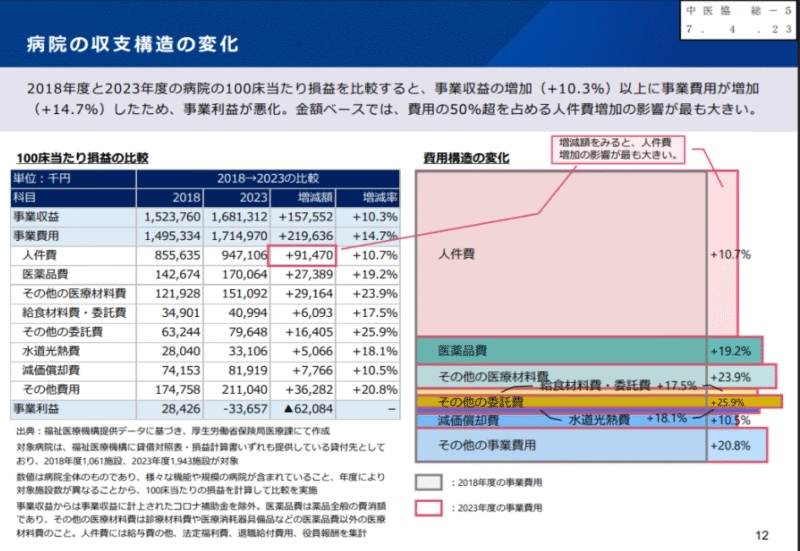

- 費用構造の変化と人件費の増大: 2018年度と2023年度の費用構造を比較すると、事業費用全体が14.7%増加した中で、最も影響が大きいのが人件費(+10.7%)です。医薬品費(+19.2%)やその他の医療材料費(+23.9%)、委託費(+25.9%)、水道光熱費(+18.1%)なども軒並み上昇しており、コスト管理の難易度が非常に高まっています。

- 他産業に遅れる賃上げ: 全産業の賃上げ率が2024年に4.1%に達する中、医療・福祉分野は2.5%にとどまっています。医療従事者の人材確保・定着のためには、他産業に見劣りしない処遇改善が不可欠であり、その原資の確保が病院経営における最重要課題の一つです。

医療保険制度改革と高額療養費制度

持続可能な制度に向け、給付と負担の見直しが継続的に議論されています。OTC類似薬の保険適用除外や、軽症・少額な医療における自己負担割合の見直しなどが検討課題として挙げられています 。

また、高額療養費制度については、セーフティネットとしての機能を維持しつつ、長期療養患者等に配慮しながら、負担能力に応じたきめ細かい制度設計の見直しが必要との意見が出ており、2025年秋までに方針が決定される予定です 。