本連載について

人口減少や医療費抑制政策により、病院は統廃合の時代を迎えています。生き残りをかけた病院経営において、マーケティングはますます重要なものに。本連載では、病院マーケティングサミットJAPANの中核メンバー陣が、集患・採用・地域連携に活用できるマーケティングや広報の取り組みを取材・報告します。

著者:松岡佳孝/病院マーケティングサミットJAPAN 医療マーケティングディレクター

済生会熊本病院 経営企画部 経営企画室長 兼 広報室長

この記事のPOINT:新東京病院の成功要因

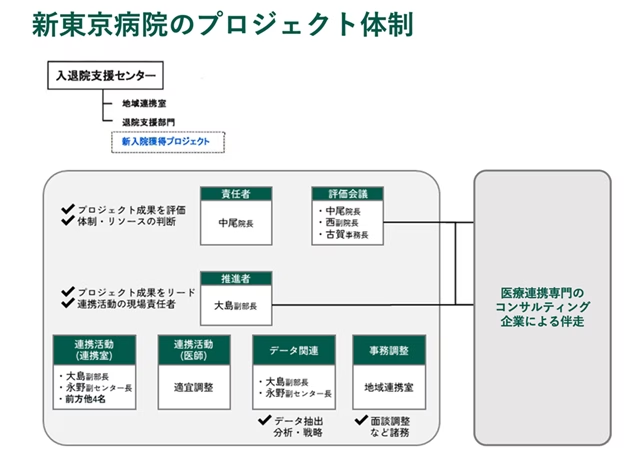

・経営層の本気度の高さ(院長・事務部長が全体方針を示し、内部統制を強化)

・体制の見直し(新入院回復プロジェクトを発足し、専従で推進する優秀な職員を配置)

・実行力の高さ(戦略策定・分析はコンサルが伴走。職員は「アクション実行と改善」に尽力)

はじめに: 新院長のもとに動き出したプロジェクト

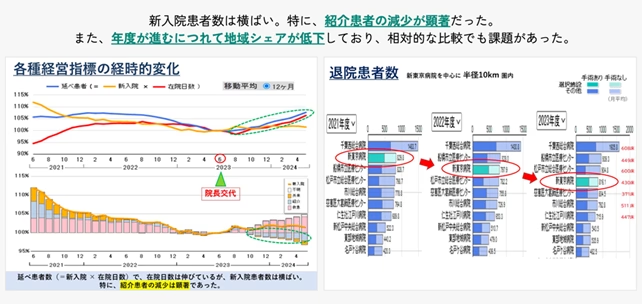

多くの病院がコロナ禍を経て地域連携のあり方を模索する中、新東京病院(千葉県松戸市)もまた、危機に直面していました。 転機となったのは2023年、院長交代のタイミングでした。新たに就任した中尾達也院長のもと、「救急・紹介を断らない」ことを中心とした院長直轄プロジェクトが発足しました。 救急患者の受け入れは維持できていたものの、病院の持続的成長の生命線ともいえる「紹介患者数」は減少傾向にあったそうです。

「このままでは、じり貧になる」 ―― その強い危機感が、同院の改革に繋がりました。プロジェクトでは、「前方連携」活動が見直されました。彼らは、連携を推進するため院内の実行体制を見直し、プロジェクト始動と同時期にコンサルティングサービスとCRM(Customer Relationship Management)ツールも導入しました。プロジェクト開始から約1年後、戦略的な連携活動を展開し、新入院患者数はCOVID-19流行前の水準以上に回復したのです。

新東京病院がどのようにして地域からの信頼を取り戻すことができたのか。今回は、現実的かつ力強いアプローチで活動を展開されている同院事務部長の古賀祥基さんと入退院支援センター副部長の大島徹也さんにお話を伺います。

ーープロジェクト発足時の状況と、新入院患者数回復に至るまでの概要を教えてください。

古賀事務部長:紹介患者数が減少していた要因は複合的でしたが、最も大きな問題は、コミュニケーション不足でした。前方連携活動、特に地域のクリニックや病院への訪問活動がコロナ禍の影響もあり完全に止まってしまったのです。連携先のニーズが見えず、自院の強みも伝えられない。関係性が希薄化していき、機能していた紹介のパイプが少しずつ細っていくような閉塞感が、経営層にはありました。そこで当時、健診部門で活躍していた大島さんに異動してもらい、プロジェクトに100%集中できる形でアサインしました。

大島入退院支援センター副部長:プロジェクトが発足したことで院内の機運も高まっていたのですが、何から着手するべきか、正直わかりませんでした。以前から健診部門では営業をしていましたが、連携医療機関に対する営業はしたことがなかったからです。そこで、コンサルティング会社を活用して3C(Customer=連携先・患者さん、Company=自院、Competitor=競合)分析を行い、ともにアクションプランを立てていきました。

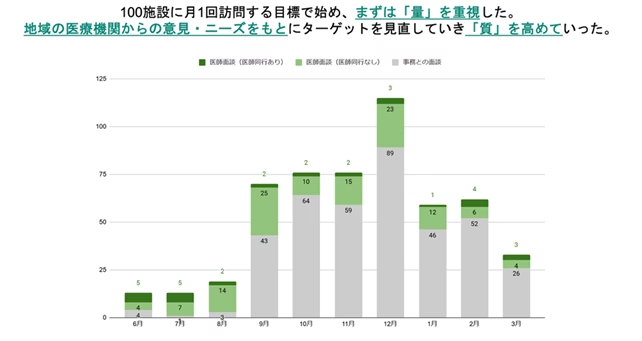

3C分析における「Customer(連携先・患者さん)」が当院のことをどのように思っているかは「聞く」ことでしか分かりません。ですので、とにかく連携先に行く「量」にこだわり活動をスタートしました。活動の「量」を高めて連携先の声を把握する。そして走りながら改善を繰り返し、活動の「質」を高めていく――。これが当院の新入院回復までのプロセスです。

「信頼を得るために近道はなく、泥臭く取り組むしかない」と語るお二人のお話をもとに、ここからは新東京病院の活動を3つのフェーズに分けて掘り下げていきます。

課題の特定 〜 データが突きつけた「連携先の声なき声」 〜

改革の第一歩は、「現状把握」でした。院内のデータを分析すると、危機感は具体的な数字となって現れます。

当時、特に近隣エリアのクリニックからの紹介が落ち込んでいることがわかりました。院長の号令で「救急を断らない」方針を徹底したことで救急搬送数は増加していましたが、それはあくまで“点”の対応であり、地域全体で“面”として患者を支える連携体制が弱体化していることの証左でした。そこでプロジェクトチームでは、3C分析(自院・顧客・競合)のフレームワークを用いて課題を構造化しました。

| 自院(Company) | 循環器領域・消化器領域など、特定領域での強みは健在だった。しかし、前方連携活動が停止しており、その強みを十分に伝えられていなかった。 |

| 顧客(Customer) | 近隣のクリニックや病院(連携先)が何を求めているのか、どんな患者に困っているのか、といった生の情報が全く入ってこない。「連携先のニーズが不明確」であることが最大の問題 |

| 競合(Competitor) | 周辺の競合病院は、コロナ禍が落ち着き始めるとともに、地道な連携活動を再開している可能性が高い。何もしなければ、差は開く一方と仮定 |

現状把握の結果、浮き彫りになったことは、連携上の課題でした。遠方の基幹病院からの紹介、いわゆる「病病連携」では一定の収益を確保できていた一方で、病院から半径5km圏内の「近隣クリニック」から得られる収益に改善余地があることがわかったのです。かつて関係性を築けていたにもかかわらず、活動停止によって近隣エリアが最も大きな機会損失を生んでいたことは驚きでした。

このデータ分析から導き出される結論は、極めてシンプルです。

「まずは半径5km圏内の、過去に紹介入院収益の高かったクリニックにターゲットを絞り、徹底的に訪問して“生の声”を集めることから始めよう」

こうして、データに基づいた仮説を立てて最初のターゲットが定まりました。

体制づくり 〜 院長直轄と「専従推進者」という本気度 〜

戦略の方向性が定まっても、それを実行する「人」と「仕組み」がなければ絵に描いた餅に終わってしまいます。新東京病院が次に打った手は、改革を確実に推進するための強力な体制構築でした。

この体制のポイントは2つあります。

第一に、プロジェクトの最高責任者を「院長」としたことです。これは、今回の改革が単なる一担当部署の取り組みではなく、病院全体の最重要課題であるという明確なメッセージを院内外に発信することを意味します。医師の協力が不可欠な前方連携において、院長のコミットメントは現場の医師を動かす上で大きな効果を発揮しました。月1回開催される評価会議には院長自らが出席し、現場からの報告に対してその場でスピーディに意思決定を下しました。 また現場の協力が得られていない場合は院長・事務部長から診療部門へフィードバックが行われるなど、院内全体でPDCAサイクルが回るようになりました。

第二に、事務副部長の大島さんを「専従の推進者」としてアサインしたことです。これが、改革の成否を分けた最大の要因だったのかもしれません。地域連携室のスタッフは、院内での紹介患者受け入れ調整や事務作業に追われ、外に出ていく時間を確保するのが物理的に困難でした。兼務では、日々の業務に忙殺され、改革は進まなかったでしょう。

「地域連携のテコ入れは急務。だからこそ、専従で動ける人間が必要だ」という経営会議での判断に基づき、大島さんに白羽の矢が立ちました。彼のミッションは明確で、とにかく外に出て、連携先を訪問し、関係性を再構築すること。そして、そこで得た情報を院内にフィードバックし、改善につなげることでした。

リソースに余裕があるわけではありません。むしろ厳しい状況の中、あえて「専従者」を捻出したという事実そのものが、新東京病院の「本気度」の表れでした。この覚悟が、後の圧倒的な活動量につながっていきます。

実行〜患者さん中心の連携〜

ターゲットが定まり、運用の体制も整いました。次はいよいよ実行フェーズです。プロジェクトチームが掲げた最初のアクションプランは、「質より量」。失われた接点を圧倒的な量で取り戻すことに集中させました。

目標は「月100施設の訪問」。接点の「量」を確保することで、改革のエンジンを始動させました。当初は、過去の紹介入院収益リストの上位100件をターゲットに、とにかく足を運びました。大島さんは、「量」を確保したことによって、徐々に高めるべき「質」が見えてきた、と語ります。

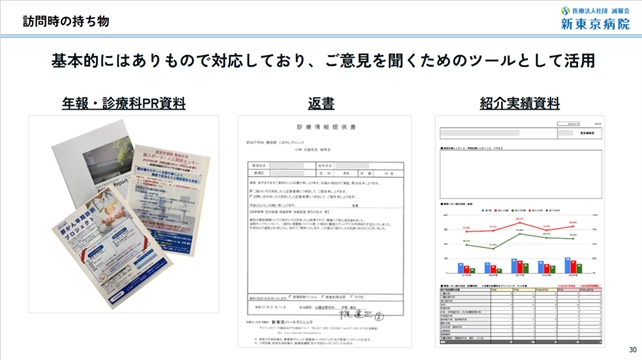

その「質」に当たる部分が「紹介した患者さんの経過」でした。そこで大島さんは、院内の医師が書いた返書をすべて一旦自分に集約。それを直接、紹介元のクリニックへ持参するフローを徹底しました。

訪問時に直近に紹介された患者さんの「診療情報提供書(返書)」を介したコミュニケーションができることで、単なる情報提供ではなく、「患者さんを中心においた連携」を大切にするメッセージとなりました。これにより、再び近隣クリニックから信頼される病院としての認知が広がっていったのです。さらには、この取り組みと成果を知った自院の医師たちの返書を書くスピードが上がるという相乗効果もありました。

もちろん、最初からすべてがうまくいったわけではありません。訪問しても先生に会えない日もあれば、厳しい意見をもらうこともありました。しかし、大島さんは諦めませんでした。毎日、朝から夕方まで外回りを続け、泥臭く関係構築に努めた結果、徐々に変化が生まれてきました。

カウンターのスタッフと顔なじみになり、「今なら先生、少しだけ時間ありますよ」と声をかけてもらえるようになる。院長から「実は、こういう患者で困っていてね」と相談を受けるようになる。そうして集めた連携先の“生の声”は、毎週のチームミーティングと毎月の院長評価会議で共有され、次の訪問先の見直しや、院内の受け入れ体制の改善へと即座に反映されていきました。

“量”をこなす中で、徐々に連携の“勘所”が見えてくる。どのクリニックがどんな患者層を抱えているのか。どの先生がどんな専門性を求めているのか。 ともすれば自分(自院)から相手(連携先)への一方向的なコミュニケーションとなってしまいがちな連携活動を、「双方向」にすることが信頼につながったのでしょう。

前編まとめ:改革を起動させる3つのエンジン

新入院患者数を増加させるための魔法の杖はありません。新東京病院のアプローチは実直で、成果を得られたのは「信頼回復」に正面から向き合った結果でした。同院の取り組みは、大きく3つに整理できます。

- データに基づいたターゲット設定: まずは「半径5km×高貢献先」という仮説を立て、エネルギーを集中させるべき場所を明確にしました。

- 経営直轄の推進体制: 院長の強力なコミットメントと、活動量を担保する「専従者」の配置が、改革のスピードと実行力を支えました。

- “量”を重視した初期活動: 完璧を求めず、まずは圧倒的な訪問量で失われた接点を取り戻し、現場で情報を集めながら戦略を磨き上げていく現実的なアプローチを採りました。

後編では、この3つの具体的活動の解説、そして信頼関係の構築がもたらした成果について、さらに詳しく掘り下げていきます。