今回解説する「救急時医療情報閲覧」は、医療DX推進による医療情報を有効活用するためのシステムの1つです。その運用や管理について理解を深めておきましょう。

救急時医療情報閲覧について

救急時医療情報閲覧(システム)の機能は、レセプト情報に基づく医療情報を患者の救命などの診療に役立てることを目的に開発されました。医療DX推進による医療情報を有効活用するためのシステムの1つです。「救急時」の定義は、患者の生命、身体の保護が必要な緊迫した救急医療が想定されています。システム導入が求められる医療機関は、主に救急患者を受け入れる一次救急~三次救急の告示病院はもちろんのこと、全病院が対象とされています。しかし、現段階でシステム導入が必然となる病院は、救急医療の要件がある入院基本料等加算(総合入院体制加算1~3・急性期充実体制加算1~2)及び特定入院料(救命救急入院料1~4)の施設です。令和6年度の診療報酬改定において上記入院料等の施設基準上の要件とされ、経過措置を経て令和7年4月1日より適用されますので、システム稼働は喫緊の課題です。

救急時医療情報閲覧にかかわる施設基準要件(一部抜粋)

<総合入院体制加算1の施設基準等>

(5)24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。

<総合入院体制加算2の施設基準等>

(4)24時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有していること。また、以下のいずれかを満たしていること。

<急性期充実体制加算>

1通則

(3)24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当している

ウ 救急時医療情報閲覧機能を有している

救急時医療情報閲覧機能の概要

救急時医療情報閲覧のデータは、支払基金・国保中央会にある「オンライン資格確認等システム」の中にあります(図表1)。このシステム構成は、基本となる資格情報を有するオンライン資格確認システムのほか、レセプト情報が集積された医療情報閲覧機能、そして救急時医療情報閲覧機能の3区分からなります。サーバーの管理から業務上の運営は、支払基金と都道府県国民健康保険団体連合会から委託された「国民健康保険中央会」が行っています。

救急時医療情報閲覧機能は、令和6年10月からの提供開始を予定していましたが、システムの追加開発などが生じ、令和6年12月に延期されました。また、救急時に情報を得る最初の段階の本人確認方法について、マイナ保険証の本人確認のほか、マイナ保険証を有しないときに4情報(氏名、生年月日、性別、住所または保険者名)あるいは被保険者番号等情報でも本人確認することができるような仕組みによって救急時対応が整備されますが、現段階はマイナ保険証を持参した患者対応のみの運用となっています。

救急時医療情報閲覧機能のポイント

救急時医療情報閲覧機能の運用は、システム機能に依存する面が強いので、電子カルテベンダーとの調整が必須です。また、特に電子カルテの安全上の管理面については、各病院の医療情報の安全情報管理措置に係る規定に則って運用することになっています。そのため、システムにアクセスできるのは「救急時閲覧権限」を与えられた医療者に限られます。また、機能面では、システムベンダー向け技術解説書も発行されています(図表2)。一方で、患者自身も救急時医療情報閲覧機能が使用された履歴(医療機関名、日付等)をマイナポータルから確認することができるようになっています。

図2 救急時医療情報閲覧機能の技術解説書より一部抜粋

・救急時医療情報閲覧にあたり、「患者の生命、身体の保護のために必要」と判断したこと、口頭等で同意を得たまたは同意取得困難であったことを電子カルテシステムに記録すること。

・救急時医療情報・資格情報をオンライン資格確認等システムへ照会要求・閲覧した操作について、操作者・操作日時・操作端末・対象患者情報(電子カルテシステム患者ID・個人単位被保険者番号等)・救急時同意情報・本人確認方式(マイナ保険証・被保険者番号等情報・4情報)

・救急時医療情報の種別(救急用サマリー等)をログに記録すること。

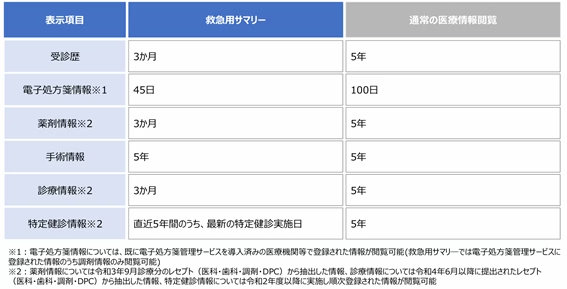

それでは、実際の運用面を考えてみましょう。システム稼働に際し、社会保険診療報酬支払基金より「救急時医療情報閲覧 クイックガイド」が出ています。この中で救急時医療情報の表示期間は図表3の通りです。個々の情報ごとに一律ではありませんので、医療側は認識が必要です。また、通常の医療情報閲覧とは、マイナ保険証による本人同意取得後に電子カルテから参照できるものですが、救急時医療情報閲覧は、急変した患者に有用な病歴情報という概念で、直近の情報に限定されている点が特徴です。

一方、実際の臨床現場においては、救急時医療情報閲覧機能は「救急用サマリー」といった形式で参照できます。当該サマリーはPDF化され、カルテ記載とともに保存されることが想定されます。この際、留意することは、利用権限がある医療者自らが電子カルテ内に保存し当該記録は、「診療に関する諸記録」としての取り扱いになる点です。したがって、診療記録の一部として慎重に管理することが求められるのです。