本連載について

人口減少や医療費抑制政策により、病院は統廃合の時代を迎えています。生き残りをかけた病院経営において、マーケティングはますます重要なものに。本連載では、病院マーケティングサミットJAPANの中核メンバー陣が、集患・採用・地域連携に活用できるマーケティングや広報の取り組みを取材・報告します。

著者:松岡佳孝/病院マーケティングサミットJAPAN 医療マーケティングディレクター

済生会熊本病院 経営企画部 経営企画室長 兼 広報室長

はじめに:なぜ今、AIなのか? 迫りくる2040年の現実

多くの病院経営者の皆さまが、2040年を一つの大きな節目として意識されていることでしょう。生産年齢人口が急減し、高齢者人口がピークを迎えるこの年、医療界は需要と供給の両面でかつてない構造変化の波に洗われます。

需要面では、高齢化に伴う医療・介護複合ニーズの増大が確実視されています。一方で、より深刻なのが供給面、すなわち「医療の担い手」の不足です。リクルートワークス研究所のシミュレーションによれば、2040年には国内で約1100万人もの労働力が不足すると予測されています1)。これは、もはや個々の医療機関の採用努力だけで解決できる問題ではありません。人が減っていくという不可逆的な現実を前に、私たちは既存の業務プロセスや働き方を根本から見直す岐路に立たされています。

この根源的な課題に対して、筆者の所属する済生会熊本病院経営企画室が見出した一つの解は、人工知能(AI)の徹底活用です。それは「人手不足をAIで補う」という単純な発想ではありません。AIを触媒として、業務のあり方、職員のマインド、そして組織文化そのものを変革し、未来の環境変化に耐えうるしなやかな経営体質を構築することが必要です。そのためにはまず、私達自身がAIの最新情報をキャッチし使いこなす“筋トレ”をしなければなりません。汗をかき努力しなければDXの実現は困難だろうと思います。

本稿では、まず前編として、当院経営企画室がAIを「特別なツール」から「当たり前の文房具」へと変えるために、日々どのような実践を行っているのか、その具体的な取り組みと、それによって職員に生まれたポジティブな変化についてご紹介します。

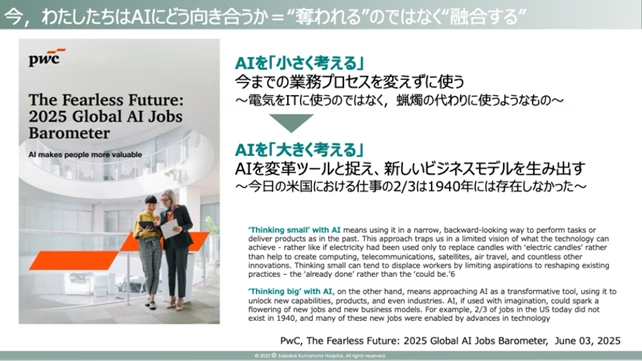

「AIを小さく考えるな」– 思考の変革から始めるDX

昨今、多くの企業がAIの導入を進めており、その活用法は二つに大別できます。

一つは「AIを小さく考える」アプローチです。これは、既存の業務プロセスは変えずに、その一部をAIに置き換えるという考え方です。電気が普及し始めた時代に、光源を蝋燭から電球に変えるだけに留まるようなもので、目先の効率化はできても効果は限定的です。

この電気の例をさらに見てみましょう。電気は単なる照明の代替に終わらず、テレビや冷蔵庫などのさまざまな家電製品を生み出し、生活に欠かせないインフラへと進化しました。AIも同様に、部分的な置き換えではなく、業務全体の再設計や新たな価値創出に活用することで、真の可能性を発揮します。

この考え方こそ、もう一つの「AIを大きく考える」というアプローチです。これは、AIを単なる効率化ツールではなく、ビジネスモデルや業務プロセスそのものを変革するための触媒と捉える考え方です。

PwCのレポート「The Fearless Future: 2025 Global AI Jobs Barometer」2)が指摘するように、今日の米国における仕事の3分の2は1940年には存在しませんでした。その多くはテクノロジーの進化によって生まれた新しい仕事です。同様に、AIも既存の仕事を代替するだけでなく、新たな価値やこれまでになかった職業を生み出す可能性を秘めているのです。

私たちは、後者の「AIを大きく考える」視点に立つべきです。仕事がAIに“奪われる”のではなく、AIとの“融合”によって人間の能力が拡張され、人はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになる。そうした未来を見据え、まず組織の思考様式を変革することから始めることが大切だと考えています。

第一歩は「文化づくり」から – 経営企画室の実践

壮大なビジョンを掲げても、それが現場の日常業務に根付かなければ絵に描いた餅に終わります。そこで私たちは、経営戦略の根幹を担う経営企画室の職員自身が、率先してAIを使いこなす文化を醸成することから始めました。

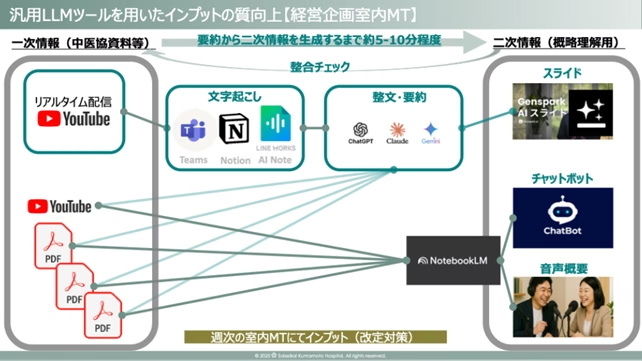

そのための格好の実践の場となったのが、診療報酬改定の動向を把握するために欠かせない「中医協(中央社会保険医療協議会)資料のインプット業務」です。従来であれば、長時間にわたる審議会の映像を視聴し、膨大なPDF資料を読み込み、要点をまとめて報告書を作成するという、多大な時間と労力を要する業務でした。この一連のプロセスに、私たちは様々なAIツールを組み込むことにしたのです。

当室の現在のワークフローは以下のようになっています。

- 一次情報の取得: 中医協のライブ配信(YouTube)や公開されるPDF資料がインプットの起点です。

- 文字起こし・テキスト化: ライブ配信の音声は、Microsoft Teamsの文字起こし機能やNotion AI、LINE WORKS AI Noteなどを活用し、リアルタイムでテキストデータに変換します。PDF資料も同様にテキストを抽出します。

- 整文・要約: テキスト化されたデータを、ChatGPT、Claude、Geminiといった複数の大規模言語モデル(LLM)に読み込ませます。それぞれのLLMの特性を活かし、情報の要約、論点の整理、キーワードの抽出などを実行させます。

- 二次情報の生成: 要約されたテキストを基に、報告用のスライドを「Genspark AI」で自動生成したり、職員からの質問に答えられるよう専用の「ChatBot」を作成したり、移動中でも聴けるように「音声概要」を生成したりします。

- ナレッジの集約: これら全ての一次情報・二次情報を「Google NotebookLM」に集約します。これにより、過去の議論の経緯や特定の論点に関する情報を、いつでも対話形式で瞬時に引き出すことが可能になります。

この一連のプロセスにかかる時間は、情報公開からわずか10-20分程度です。これにより、従来数時間を要していた情報収集・整理業務が劇的に効率化されました。そして、重要なのは時間短縮という目に見えるだけの効果に留まらないことです。

日常的に複数のAIツールを「適材適所」で使い分ける必要があるため、職員がそれぞれのツールの得意・不得意を感覚的に理解し、より高度なアウトプットを引き出すためのプロンプト技術(指示の出し方)を磨く必要があります。さらに、「この作業はAIに任せよう」という思考が習慣化され、AIを使うことへの心理的なハードルも着実に下がってきています。まさにAIが「当たり前」の存在に変わる瞬間を目の当たりにしてきたのです。

文化醸成が生んだ「個人の変化」という果実

このような文化が根付いた結果、組織には予想以上のポジティブな変化が生まれ始ました。特に若手職員の中から、AIを武器として自発的に業務を改善しようという動きが徐々に出てきたのです。

事例1:3年目職員による定型業務の自動化

ある3年目の職員は、毎月2回、合計30分ほどかけて行っていたAccessを用いたデータ抽出・集計作業に課題を感じていました。そこで彼は、Microsoft 365 Copilotに自然言語で指示を出し、一連の作業を一括で実行するVBAマクロを自ら構築しました。その結果、月30分の作業時間はわずか2分に短縮され、コピー&ペーストに伴うヒューマンエラーのリスクもなくなりました。これは、トップダウンの指示ではなく、現場の課題意識から生まれたボトムアップのDX事例です。

事例2:若手職員の学会発表支援

当院では若手職員の研究活動を推奨していますが、多忙な業務の傍らで統計解析を学ぶのは容易ではありません。そこで私たちは、学会発表を控えた職員に対し、研究デザインとデータ、そして解析の目的を記述したプロンプトをCopilotに与えるよう指導しました。すると、Copilotはデータの特性を理解し、正規性の検定から適切な検定手法の選択、そして結論の考察までを含んだPythonやRの解析スクリプトを一気通貫で生成してくれます。

これにより、統計の専門家ではない初任者でも、妥当性の高いデータ解析を短時間で実施できるようになりました。指導する上長の役割は、煩雑なスクリプトのレビューから解放され、研究デザインの妥当性や結果の医学的解釈といった、より本質的な部分に集中できるようになり、教育の質と効率が大幅に向上しました。

これらの事例が示すのは、AIはもはや一部の専門家だけのものではなく、全ての職員が創造性を発揮するための強力な「相棒」であるという事実です。

前編のまとめ

本稿(前編)では、済生会熊本病院経営企画室にて、AIを日常業務に溶け込ませ、「当たり前」の文化を醸成するための具体的な実践についてご紹介しました。中医協資料のインプットという定例業務を変革の出発点とし、職員一人ひとりがAIを使いこなすことで、個人のスキルアップと自発的な業務改善が促されるという好循環が生まれつつあります。

しかし、これはまだ序章に過ぎません。後編では、こうして生まれた組織文化の変革が、いかにして「優秀な人材の流出防止」や「多様な働き方の実現」、そして「病院バックオフィス業務全体の創造的破壊」といった、より大きな経営課題の解決へと繋がっていくのか。私たちの次なる挑戦について、さらに筆を進めたいと思います。

出典

1)リクルートワークス研究所.「働き手不足1100万人」の衝撃.プレジデント社.2024

2)PwC.The Fearless Future: 2025 Global AI Jobs Barometer.2025