2025年10月17日、第621回中央社会保険医療協議会総会が開催されました。「外来医療」「医薬品の使用体制」「服用薬剤調整」の3点を中心に、資料から読み取れるポイントを整理します。

外来医療:機能分化の推進と「かかりつけ医機能」の評価が焦点

今回の議論では、外来医療の機能分化と、かかりつけ医機能の評価が中心的な議題となりました。

大病院の外来機能分化と逆紹介の課題

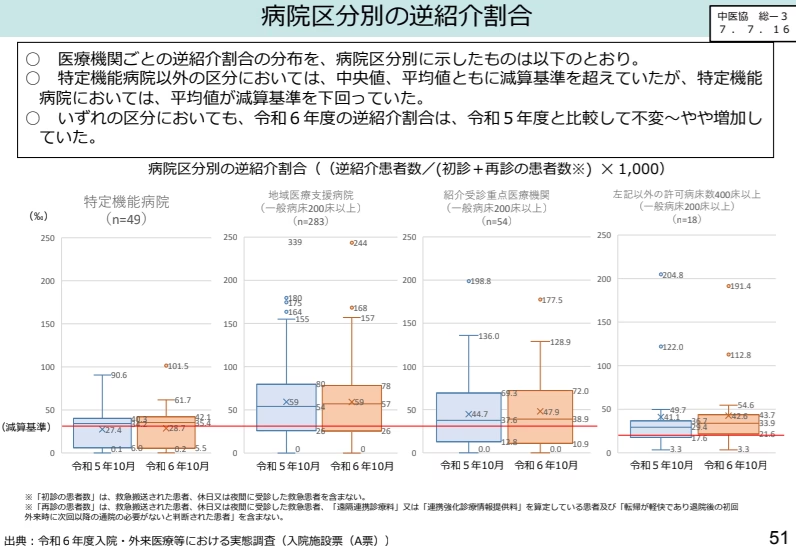

大病院の外来機能の分化・連携を推進するため、紹介状なし患者の定額負担や、紹介率・逆紹介率が低い場合の診療報酬減算(初診料・外来診療料)が導入されています 。しかし、2025年10月の調査データによると、特に特定機能病院において逆紹介割合が低迷しており、平均値が減算基準を下回る結果となっています。

その背景として、大病院の再診患者には、悪性腫瘍、指定難病、小児慢性特定疾病といった、地域の診療所では対応が難しい専門的な管理が必要な患者が一定数含まれている実態が示されました。

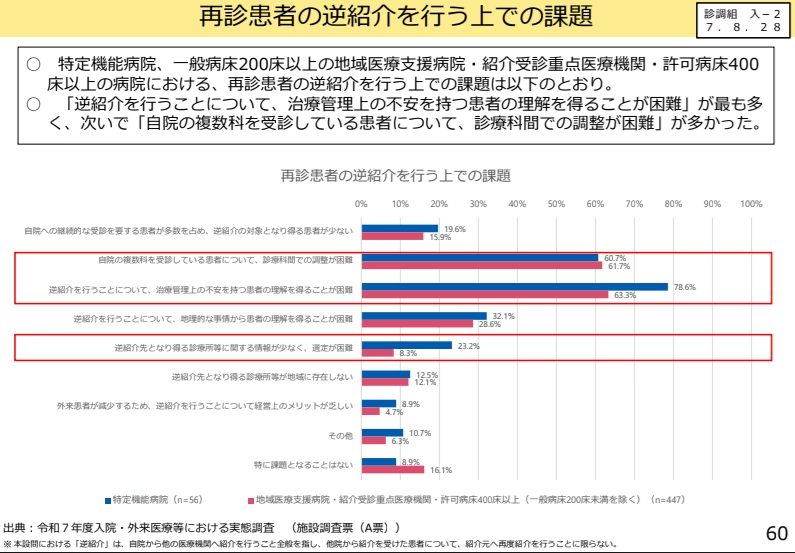

また、病院側が逆紹介を行う上での課題として、「治療管理上の不安を持つ患者の理解を得ることが困難」が最多(特定機能病院で78.6%)となっており、制度の推進には患者の理解醸成が不可欠であることが浮き彫りになっています。

かかりつけ医機能と診療報酬

「機能強化加算」のあり方についても議論されています 。かかりつけ医機能報告制度と診療報酬上の評価をどこまで連動させるか 、また、現行の機能強化加算の届出数が横ばいであること を踏まえ、体制整備の評価をどう見直すかが今後の論点です。

生活習慣病管理とデータ提出

2024年度改定で新設された「生活習慣病管理料(I)・(II)」 について、算定状況の分析結果が示されました。調査では、受診頻度が月1回程度の患者には(II)(出来高)を、2か月に1回より少ない患者には(I)(包括)を算定する傾向が見られました。

あわせて、質の高い外来診療を評価するため、「外来データ提出加算」 が推進されており、提出されたデータを分析し、診療の質を評価する動きが本格化しています。

医薬品:供給不安の継続とバイオ後続品の使用促進

医薬品に関しては、「後発医薬品(ジェネリック)の供給不安」と「バイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進」という二つの側面から議論されました。

後発医薬品の供給不安と業務負担

後発医薬品の供給不安は依然として深刻です。医薬品全体の約12%が限定出荷・供給停止の状況にあります。2024年度の調査結果では、2023年11月と比較し、後発医薬品の供給体制が「悪化した」と回答した割合は、病院で63.3%、診療所で53.4%に上りました。

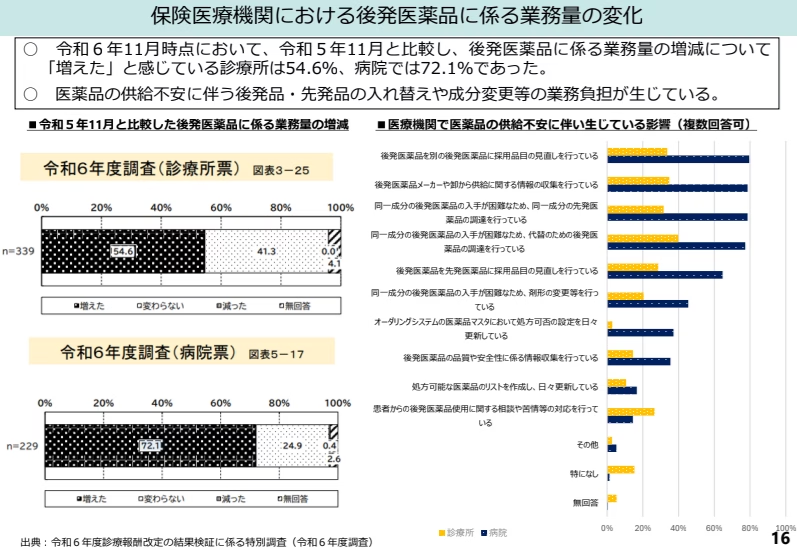

この供給不安への対応により、病院の72.1%、診療所の54.6%が「業務量が増えた」と回答しており、医薬品の確保・変更作業が経営上の大きな負担となっている実態が確認されました。

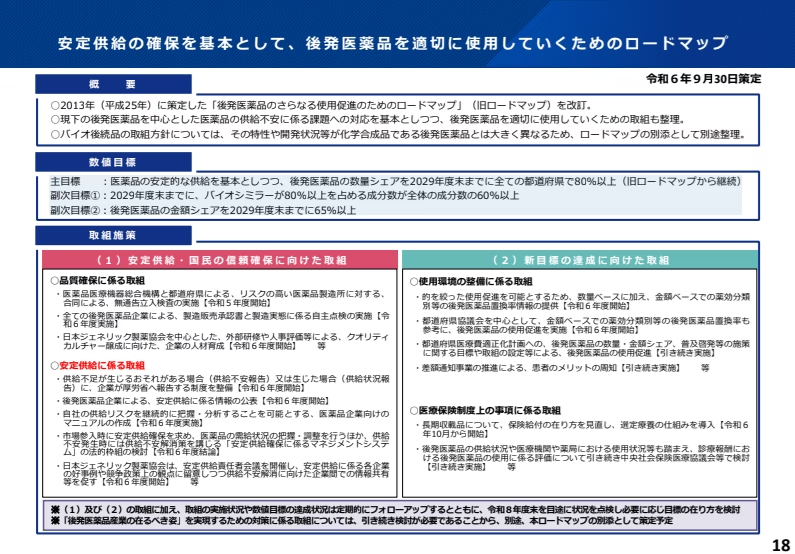

政府は「2029年度末までに全都道府県で後発品数量シェア80%以上」との目標を堅持しており、供給不安という実態と政策目標の狭間で、後発医薬品使用体制加算などの評価をどう維持・見直しするかが論点となっています 。

バイオ後続品(BS)の使用促進という明確な方針

後発医薬品とは対照的に、バイオ後続品(BS)については、国が明確な使用促進の方針を打ち出しています。「2029年度末までに、BSが80%以上を占める成分数が全体の60%以上」という新たな副次目標が設定されました 。

この目標達成のため、2024年度改定では「バイオ後続品使用体制加算」(入院初日100点)が新設された ほか、「バイオ後続品導入初期加算」が外来化学療法以外にも対象拡大されました 。病院経営においては、コスト削減と国の政策方針の観点から、BSの導入・切り替えが重要な経営課題となります。

ポリファーマシー対策:「薬剤数」から「質」の評価へ

高齢者のポリファーマシー(多剤服用)対策についても議論されました。

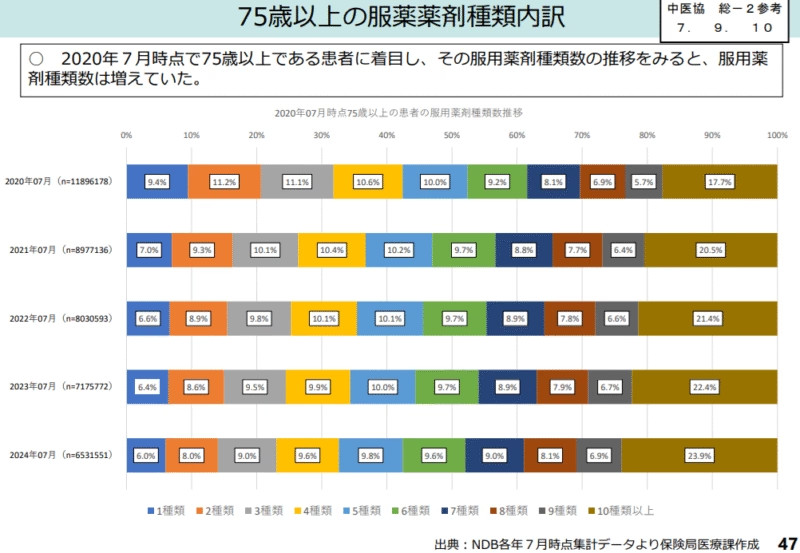

高齢者の服用薬剤数は増加傾向

診療報酬では、入院時の「薬剤総合評価調整加算」(100点)や、2種類以上の減薬で算定できる「薬剤調整加算」などが設定されています。しかし、NDBデータによれば、75歳以上の患者の服用薬剤種類数は2020年から2024年にかけて微増傾向にあり、ポリファーマシー対策が十分に進んでいるとは言えない状況が示されました。入院現場からは、「薬剤調整加算」の要件である「2種類以上の減薬」について、「入院期間が短いため難しい」との意見が多く、現行の評価が実態と合致していない可能性が示唆されました。

「質」に着目した新たな評価の方向性

こうした背景から、論点は「服用薬剤数(量)の削減」から「服薬内容(質)の改善」へと移行しつつあります 。具体的には、服薬回数を集約する「服薬簡素化」 や、「日本版抗コリン薬リスクスケール」などを用いて有害事象のリスクが高い薬剤を優先的に見直すといった、より質的な介入が重視されています 。

次期改定では、単なる薬剤数の増減だけでなく、こうした服薬の質的改善や安全性の向上につながる取り組みが、どのように診療報酬で評価されるかが注目されます。