医療介護CBnews記者 兼松昭夫

各都道府県の地域医療構想を実現させる上でベースになる病床機能報告制度が曲がり角を迎えます。厚生労働省の「地域医療構想に関するワーキンググループ」が6月にまとめた「議論の整理」では、医療機関が機能を適切に選択・報告できるよう、具体的な数字を盛り込んだ「定量的な基準」の導入も含めて、現在の基準を見直す方向性を掲げました。

※おことわり:本文1パラ目の末尾から「新たな基準は、早ければ8月中にも示されます」を2018年8月20日に削除しました。

高齢化によって地域医療へのニーズが変化しているだけでなく、少子化によって医療従事者の減少も進んでいくでしょう。そんな中、高度急性期から在宅医療まで、いかに効率的に提供するか。地域医療構想は、団塊の世代が全員75歳以上になる2025年を想定した、地域の医療提供体制のいわば将来像です。

2016年度末には、二次医療圏を基本とする「構想区域」ごとに描いた全都道府県の構想が出そろっており、現在は、それを実現させるための医療再編の道筋を各地の医療関係者らが話し合っている段階です。

他地域への流入・流出を抜きには語れない地域も

ただし、医療再編と言っても、直面する課題は地域によってさまざまです。高齢化が現在、どれだけ進んでいて将来はどうなるのかは地域ごとに異なりますし、これからどんな医療ニーズが増えるのかもその状況によって変わってくるからです。医療の再編は、地域の実情を見越して進めなくてはなりません。

象徴的なのが東京都です。2016年7月に公表された地域医療構想によると、交通網が発達し、大規模な有力病院が集中する「区中央部」(千代田など5区)には、神奈川や千葉、埼玉などほかの地域からたくさんの患者がやって来ています。

地域医療構想に盛り込むべき2025年の医療ニーズを割り出すには、ほかの地域からの流入や流出を見込む「医療機関所在地ベース」と、地域完結型の「患者住所地ベース」の2つの方法があり、地域間の流入・流出が少ないならどちらを使っても大きく変わりません。しかし区中央部では、医療機関所在地ベースで計算した高度急性期の「医療需要」(入院患者数)が、患者住所地ベースの場合のなんと2.9倍=図表1=。急性期医療でも両者に2.5倍の差があり、ほかの地域からやって来る患者が極めて多いことが分かります。こうなると、ほかの地域から流入するニーズへの対応を抜きに医療の将来像は語れません。

東京都地域医療構想(2016年7月)から抜粋

東京都地域医療構想(2016年7月)から抜粋

この区域の2015年度の報告結果は、4機能全体で計1万3,000床超。これは、1つの構想区域としては桁外れの多さです。それでも2025年には急性期と回復期の大幅な病床不足が見込まれ、単純計算で1,400床余りを整備する必要があります。

都内のほかの地域ではどうでしょうか。都の推計によると、西側の「西多摩区域」(青梅市など4市3町1村)では2035年ごろ「医療需要」が頭打ちになり、その後は緩やかに減少します。この区域からは2015年度に計4,252床の報告がありましたが、25年の必要病床数は3,748床。単純計算だと、2025年には500床余りの過剰が見込まれます。

2015年度に報告があった病床数と25年の必要病床数を比べると、都全域では1万床近い不足が見込まれます。機能ごとでは、高度急性期と慢性期のベッドが過剰になるのに対し、急性期と回復期は大幅に不足する見通しです。

厚労省「回復期の大幅不足は誤解」

そもそも将来の回復期病床の不足が見込まれるのは、東京だけでなく全国共通の傾向です。

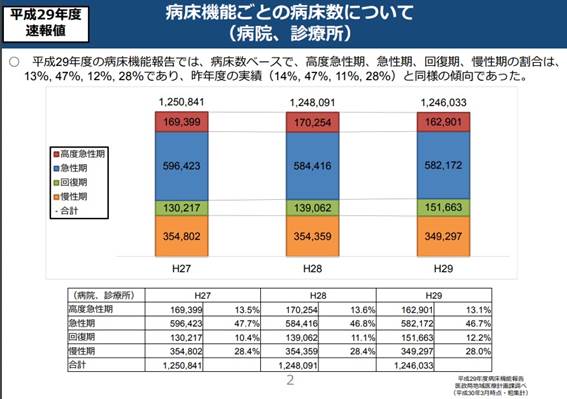

厚労省が2018年3月に公表した2017年度の病床機能報告の結果(速報値)によると、全国の医療機関から同年度に報告があったのは計124万6,033床で、そのうちの46.7%は急性期の病床でした=図表2=。高度急性期と合わせると全体のほぼ6割を占めますが、回復期病床の割合は12.2%にすぎません。これは、2025年に必要な医療提供体制とは懸け離れた、いびつな形です。

厚労省・地域医療構想に関するWG(2018年3月28日)の資料から抜粋

そんな中、肝心の病床機能報告が医療提供体制の実態を反映しているのかが問われ始め、2017年度の報告が始まる直前の事務連絡で、厚労省は次のようなことを指摘しました。

〈病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量との単純な比較から、回復期機能を担う病床が各構想区域で大幅に不足しているように誤解させる状況が生じていると想定される〉

さらに、「全国的に回復期を担う病床が大幅に不足し、必要な回復期医療を受けられない患者が多数生じている状況ではないと考えられる」とも付け加えています。つまり、急性期や慢性期と報告されていても、在宅復帰のためのリハビリテーションなど、実際には回復期の機能を提供している病棟があるというのです。

なぜ、そうしたことが起きるのでしょうか。

2014年度に始まった病床機能報告制度では、一般病床か療養病床を持つ病院と診療所に対して、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの機能のうち、現在はどれをカバーしていて6年後にはどうする予定か、各都道府県へ病棟(診療所は施設)ごとに毎年報告することが義務付けられています。

問題は、医療機能の判断が現場側に委ねられてきたことです。極端に言うと、長期入院の受け入れが中心の病棟を、「慢性期」ではなく「高度急性期」と“自己申告”することも可能でした。とはいえ、2025年のニーズに見合った医療提供体制を整備するのなら、その出発点となる現状の正確な把握が不可欠でしょう。今回基準を見直すのは、実態との「ずれ」を解消するためです。

2013年には、定量基準を設けることが議論の俎上に

実は、医療ニーズに見合った体制整備をより強力にコントロールするための仕組みは、過去に議論の俎上に載っていました。

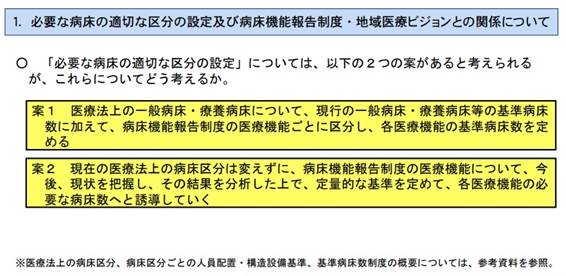

医療法などの改正に関連する制度の見直しを話し合う社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療部会で、地域医療構想(当時は地域医療ビジョン)が初めて議題になったのは2013年9月のことでした。地域ごとの「医療ビジョン」を実現させるため、厚労省は翌月、現在の一般病床と療養病床を病床機能報告の4つの医療機能に再編し、それぞれに「基準病床数」を設定する案1と、医療法上の病床区分は変えずに病床機能報告で機能ごとの状況を把握し、近い将来、十分なデータがそろってから「定量的な基準」を設定する案2を併せて出しました=図表3=。

社会保障審議会医療部会(2013年10月11日)の資料から抜粋

基準病床数は、地域の中で病床を整備する際のいわば上限です。4つの機能ごとにそれを設定する案1が実現していたら、医療の体制整備を強力にコントロールできたでしょう。案1は、「財政的なことばかりの手当てに終始している」などと厳しい意見が医療部会で相次いだため見送られましたが、厚労省は案2の中で、将来的には「定量的な基準」を導入する方針を最初から示していたのです。

年度内に「定量的な基準」を

今後の焦点は新しい基準の具体化です。地域医療構想のワーキンググループが2018年6月15日に開いた会合で、厚労省は、埼玉県や佐賀県などの先進事例を参考に、病床機能報告の結果を検証するための「定量的な基準」を年度内に導入するよう各都道府県に求める方針を示しました。

その上で、全国共通の「定量的な基準」をつくるかどうかを含めて、より適切な報告を促すための方法を2019年度以降に向けて引き続き検討することにしています。

この「定量的な基準」は、それぞれの病棟がどの医療機能をカバーしているのかを数字で客観的に判断するものです。病床機能報告では、どんな医療を提供しているかを電子レセプトで病棟ごとにも把握できるので、たとえば埼玉県では、「手術」「胸腔鏡・腹腔鏡下手術」「放射線療法」といった急性期医療に関連する診療報酬の算定状況など6つの指標を使い、機能を「見える化」しています。このうちの手術なら、稼働病床当たり月2回以上(40床の病棟に換算すると月80回以上)行っていることが「急性期」の基準です。

県によると、2016年度の病床機能報告では、6つの基準のどれかを満たす割合は、従来の7対1入院基本料を算定する病棟の75.0%、10対1の病棟の45.5%、有床診の24.4%でした(産科・小児科を除く)。つまり、急性期病院向けの報酬をたとえ算定していても、この基準で急性期に該当しないケースがあるということです=図表4=。

厚労省・地域医療構想に関するWG(2018年5月16日)の資料から抜粋

厚労省によると、医療機関が機能を自主的に選択する仕組みは今後も維持します。しかし、地域の医療関係者同士の話し合いで新しい基準が根拠に使われるなら、急性期医療を本当は全く提供していないのに「急性期」とするような根拠の乏しい報告は難しくなるかもしれません。