2024年度診療報酬改定に新設された「地域包括医療病棟」。高齢救急搬送における現状の課題解決や地域包括ケアシステムの推進に一定の役割が期待されているこの病棟は、一部の医療機関にとっては収益改善の面からも注目を集めています。

当記事では、地域包括医療病棟に関する基本情報のほか、「地域包括ケア病棟との違い」「地域包括医療病棟に転換するメリットがある病院」「病棟転換の際の注意点」などについて解説いたします。

<監修>

エムスリーキャリア株式会社 医療機関経営支援グループ

中庭一誠・グループマネージャー

北島利輝

目次

- 地域包括医療病棟が新設された背景

- 地域包括医療病棟の算定要件と施設基準

- 地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の違いは?

- 地域包括医療病棟に転換するとメリットが大きいのは、どんな病院?

- 地域包括医療病棟に転換する際の注意点

- まとめ:病棟転換の決断は早いほど増収効果が大きい

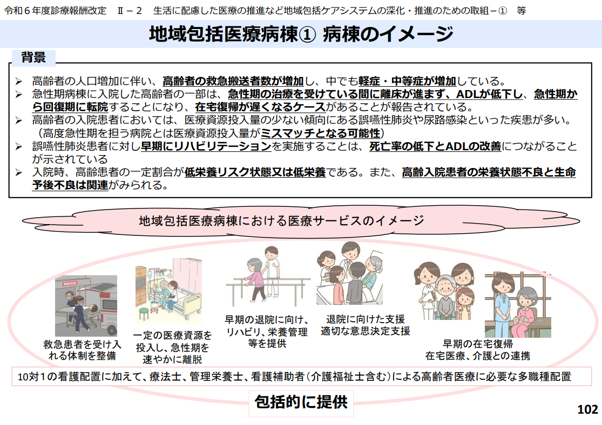

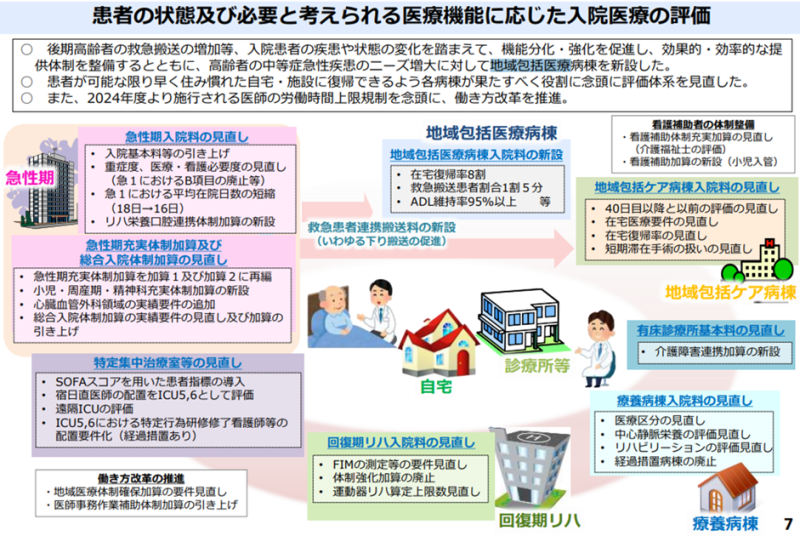

地域包括医療病棟が新設された背景

地域包括医療病棟が新設された背景はふたつに大別することができます。

ひとつは「軽症・中等症の高齢者救急の増加」です。高齢化社会が進むなかで軽症・中等症の高齢者救急搬送が増加しており、本来急性期治療が必要な重症患者の受け入れが困難になる事象が見られています。

また関連して、医療資源投入量が少ない誤嚥性肺炎や尿路感染などの高齢患者が高度急性期に入院するという、ミスマッチも発生しています。

そして、地域包括医療病棟が新設されたもうひとつの大きな背景は「高齢患者の急性期治療中のADL低下」です。多くの(高度)急性期病院は回復期に比べてADL維持のためのリハビリ提供体制が充実していないため、入院中にADLが低下してしまい、在宅復帰できずに回復期に転院しなければならない高齢患者が増えているのです。他方で誤嚥性肺炎患者に対し早期にリハビリテーションを実施することは、死亡率の低下とADLの改善につながることが示されています。以上のことから、高齢患者に対して早期に適切なリハビリテーションを提供できる入院機能がいっそう重視されるようになりました。

こうした背景から、軽症・中等症の高齢救急搬送患者に包括的に対応する「地域包括医療病棟」が新設されました。

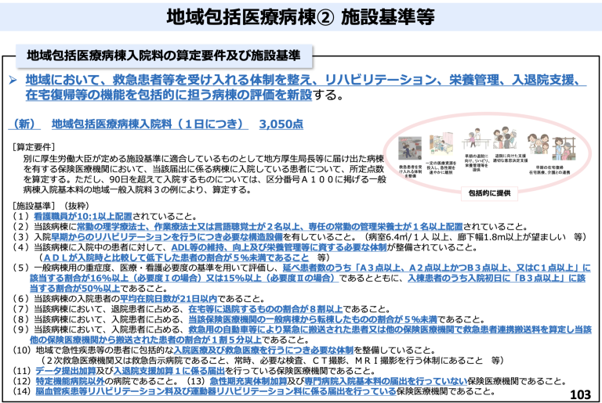

地域包括医療病棟の算定要件と施設基準

地域包括医療病棟は前述の通り、救急患者の受け入れと早期リハビリによる在宅復帰が期待されています。そのため「地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設する」と定義されています。

施設基準もこの定義に準じており、急性期に比べて看護配置や看護必要度の条件が緩やかな一方で、リハビリ提供体制については厳しくなっています。

専従のリハビリスタッフを2名以上、専任の管理栄養士が1名以上が定められており、土日祝の体制整備も必要です。

ではここで地域包括医療病棟と、従来の地域包括ケア病棟との違いを見比べてみましょう。

地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の違いは?

名称が紛らわしいだけでなく、医療機能の面でも似通っている部分がある「地域包括医療病棟」と従来の「地域包括ケア病棟」。急性期と回復期の中間を担う点は同じですが、それぞれ異なる特徴があります。

地域包括医療病棟の特徴

医療資源投入量が低い高齢患者を主として新規入院から在宅復帰までを担い、リハビリ提供体制を評価した一棟完結型の病棟機能

- 入棟基準が「救急搬送から15%以上、同一病院の他病棟からは5%未満」と厳格である

- 平均在院日数21日以内が設定されており、長期患者の入院はそぐわない

- 在宅復帰率は80%以上と厳しいが、回復期リハビリテーション病棟などを在宅復帰に含めることができる

- リハビリは一部を除き出来高算定できる。一方で、専従人数や土日祝の提供体制、ADL低下5%未満など、要件が厳格化されている

- 急性期入院料1の在宅復帰先として認められていない

地域包括ケア病棟の特徴

急性期治療を終えた患者を受け入れる病棟機能

- 入棟基準が「自宅等からは20%以上、同一病院他病棟から65%未満(200床以上のみ対象)」と比較的寛容である

- 平均在院日数設定がなく、60日算定上限のみと長期入院が可能である

- 退院先は在宅復帰率72.5%であり、回復期リハビリテーション病棟は在宅復帰先として認められていない

- リハビリは全て包括算定されており、また全ての患者に対して提供する必要はない

- 急性期入院料1の在宅復帰先として認められている

| 地域包括ケア病棟 | 地域包括医療病棟(新設) | |

|---|---|---|

| 点数 | 40日以内2,838点 41日以上2,690点 (入院料1の場合) | 14日以内3,520点(※1) 15日以上(3,050点) |

| 出来高算定部分 | 少ない (基本的に手術・麻酔・透析のみ) | 多い (DPC算定と類似) |

| 看護師配置 | 13:1 | 10:1 |

| 正看比率 | 7割以上 | 7割以上 |

| 平均在院日数 | 無し(60日上限算定のみ) | 21日 |

| 看護必要度 | A項目又はC項目1点以上が 10%(8% ※2) | A2点以上かつB3点以上、A3点以 上、C1点以上のいずれかが16% (15%) かつ 入棟時B3点以上が50%以上 |

| 在宅復帰率 | 72.5% | 80%(回復期リハ病棟への転棟を含む) |

| 救急搬送割合 | 無し | 15%以上(救急患者連携搬送料含む) |

| 地域包括ケア病棟 | 地域包括医療病棟(新設) | |

|---|---|---|

| リハビリ配置 | 専従者1名 | 専従者2名 |

| リハビリ実績 | 平均2単位以上(3ヶ月) | 入棟時と退棟時におけるADL低 下患者数が5%未満(12ヶ月) |

| リハビリ算定要件 | 全て包括 | 専従者は6単位/人まで算定可 |

| 土日祝のリハ提供体制 | 不要 | 必要 (※曜日により著しい単位数を含 めた提供量の差がないような体制) |

| 入棟時のリハ判断 | リハ提供要否をADL等から判 断し、患者説明及びカル テ記載 | 8項目評価及びADL測定必須 |

| 管理栄養士 | 不要 | 専任配置1名 |

| 1床あたりの面積 | 6.4㎡以上必須 | 6.4㎡以上が望ましい (必須ではない) |

| 病室単位での届出 | 管理棟として可 (200床未満のみ) | 病棟単位のみ |

| 直入棟基準 | 入院料1の場合、 自宅等からの入棟が2割以上 緊急入院3ヶ月で9名以上 | 同一医療機関の他病棟からの転入棟は5%未満 |

| 救急病院 | 二次救急または救急告示病院 (ただし、100床未満は救急外来または 時間外入院体制があればよい) | 二次救急または救急告示病院 |

| 地域連携部門 | 専従社会福祉士1名と専任看護師1名(逆も可) | 入退院支援加算1必須 (左記に加え、病棟での配 置が必要) |

地域包括医療病棟に転換するとメリットが大きいのは、どんな病院?

今回の診療報酬改定で新設された地域包括医療病棟は、うまく活用することで増収効果が期待できます。

・地域包括医療病棟

基準点(地域包括医療病棟入院料(リハ・栄養・口腔加算込) +初期加算+看護補助体制加算+夜間配置加算・充実加算) を算定した場合

14日以内:3,615点 15日以上:3,050点

医療資源投入量が低い一般病床の入院患者の場合、15日以上の入院で日当点が3050点を超えることは稀です。そのため、軽症・中等症の入院患者が多い医療機関の場合、地域包括医療病棟へ転換することで増収できる可能性があります。

では、具体的に地域包括医療病棟への転換が増収につながりやすい病院像についてご紹介します。なお、以下で紹介する例はあくまで期待値が高い傾向にある例の紹介です。

実際は医療機関ごとの特性や、主たる患者層、地域特性などさまざまな要因によって病棟転換のメリットは変動します。

自院の病棟転換についての詳細を知りたい場合は、エムスリーキャリアにお問い合わせください。病院経営専門のコンサルタントが無料でシミュレーションいたします。

(1)急性期病棟が複数あり、回復期リハビリテーション病棟入院料1もしくは2を算定している病院

回復期リハビリテーション病棟入院料1もしくは2を既に算定している場合、「土日祝のリハビリ提供体制」「専従のリハビリスタッフ2名」という地域包括医療病棟の施設基準のなかでハードルが高い項目をクリアする土台が整っています。病棟転換する際に与える現場の影響が比較的少ないと言えるでしょう。

さらに、急性期病棟が複数ある場合、一般病棟を残しつつ一部を地域包括医療病棟に転換することで、医療資源投入量によって患者を適切に振り分けることができるので収益を最大化しやすい環境をつくることができます。

(2)急性期病棟を複数もっている病院

(1)と同様に、一般病棟を残しつつ一部を地域包括医療病棟に転換することで、医療資源投入量によって患者を適切に振り分けることができるので収益を最大化しやすい環境をつくることができます。病床数が多い病院ほど、患者の振り分けの難易度が下がるほかスケールメリットで増収効果を期待できます。

(3)軽症・中等症患者が多い急性期単棟の病院

実態として軽症・中等症の入院患者が中心となっている場合、単棟でも地域包括医療病棟への転換が増収につながる可能性があります。

地域包括医療病棟に転換する際の注意点

適切な運用ができれば増収効果が期待できる地域包括医療病棟ですが、当然運用上のリスクも存在します。

(1)リハビリテーション部門の収益が減少するリスク

地域包括医療病棟では、リハビリの実施に対して入院患者一人に対して1日6単位までの上限規定があります。それまで、1人1日当たり6単位を大きく超えるリハビリを提供していた病院の場合、かえって収益が悪化するケースもあります。

(2)平均在院日数を21日以内にコントロールできなかった際のリスク

軽症・中等症の入院患者は在院日数が長くなる傾向があります。しかし、地域包括医療病棟入院料を算定するには平均在院日数を21日以内にしなければなりません。もしこれを超えてしまった場合、「特別入院基本料(600点)」の算定に切り替わってしまうため、大きな減収となってしまいます。

そのほか、救急入院割合15%や院内転入が5%未満といった施設基準もあるため、戦略的なベッドコントロールは不可欠といえるでしょう。

まとめ:病棟転換の決断は早いほど増収効果が大きい

診療報酬改定の歴史を紐解くと、普及・促進したい医療機能・取り組みについては、最初に高い点数をつけ、ある程度普及が進んだ段階で引き締めにかかるという流れが定型化しています。つまり、新設された点数に関しては早めに動くほどそのメリットを享受できると言えるでしょう。

とはいえ、病棟転換は現場にかかる負担も大きく、また転換後の運用体制の整備も一筋縄ではいきません。エムスリーキャリアでは、病院経営支援専門のコンサルタントが病院の収支改善をご支援しております。

病棟転換後のシミュレーションを無料で承りますので、診療報酬改定への対応や今後の経営方針にお悩みでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。