本連載について

人口減少や医療費抑制政策により、病院は統廃合の時代を迎えています。生き残りをかけた病院経営において、マーケティングはますます重要なものに。本連載では、病院マーケティングサミットJAPANの中核メンバー陣が、集患・採用・地域連携に活用できるマーケティングや広報の取り組みを取材・報告します。

著者:松岡佳孝/病院マーケティングサミットJAPAN 医療マーケティングディレクター

済生会熊本病院 経営企画部 経営企画室長 兼 広報室長

はじめに:AIが可能にする「新しい働き方」と「強い組織」

前編では、当院経営企画室がAIを日常業務の「当たり前」のツールと位置づけ、文化として醸成していくプロセスをご紹介しました。AIとの協働が職員のスキルとマインドを向上させることは、個人の成長に留まらず、組織全体をより強く、しなやかに変えるポテンシャルを秘めています。

後編では、このAI活用の文化を土台として、現代の病院経営における最重要課題の一つである「人材確保・定着」の一例と、経営の根幹を支えるバックオフィスの改善・人材育成に対し、私たちが何を考えどのように挑んでいるかをご紹介します。

「流出」を防ぐ – AIとデジタルが実現する多様なワークスタイル

労働人口の減少が加速する中、優秀な人材にいかにして選ばれ、長く働き続けてもらうかは、組織の持続可能性を左右する死活問題です。特に、ライフステージの変化が多い若手・中堅職員の離職を防ぐためには、組織が個々の事情に寄り添い、柔軟な働き方を許容する体制が不可欠です。

「病院事務は、出勤しなければできない仕事」。この長年の固定観念を、私たちはデジタルとAIの力で打ち破ろうとしています。

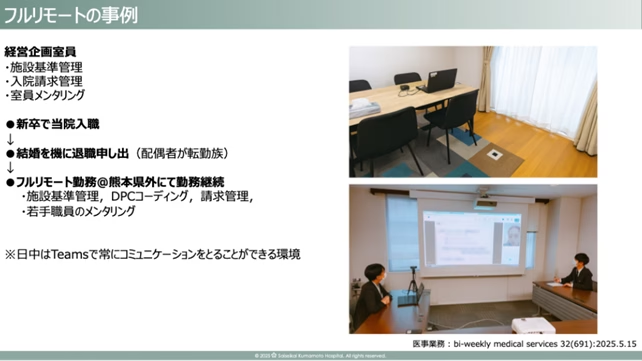

事例1:結婚による転居、退職申し出の職員をフルリモート切り替えで勤務継続

新卒で入職し、数年間キャリアを積んだ優秀な職員から、配偶者の転勤(転勤族)を理由に退職の申し出がありました。通常であれば、慰留しつつも受け入れざるを得ない状況です。しかし、高いスキルのみならず人望の厚い彼女の退職は、組織にとって大きな損失でした。

そこで私たちは、彼女にフルリモートでの勤務継続を提案しました。VPNと仮想デスクトップ(VDI)環境を整備し、日中はMicrosoft Teamsで常に院内とコミュニケーションが取れる状態を確保。これにより、彼女は姫路、そして佐賀へと移り住みながら、これまでと同様に施設基準管理やDPCコーディング、さらには後輩職員のオンラインでのメンタリングまで担当し続けています。物理的な距離は、もはやキャリアを分断する壁にはなりませんでした。

事例2:家族の介護、突発的な事情に対応するフルリモート・フルフレックス勤務

また、別の職員は、県外に住む両親の体調不良により、急遽祖父母の介護を担わなければならない状況になりました。約1ヶ月間、出勤が困難になる見込みでした。この緊急事態に対し、私たちは事務長および人事部門と迅速に協議し、診断書の提出を前提に、翌日から貸与端末によるフルリモートおよびフルフレックス勤務を許可しました。彼は介護の合間に業務を進め、チームとの連携もTeams上で密に行うことで、業務を滞らせることなく、家族の危機を乗り越えることができました。

これらの事例が実現できた背景には、前編で述べたAI活用の文化醸成とデジタルリテラシーの向上がありました。職員全員がデジタルツールでのコミュニケーションや業務遂行に慣れていたからこそ、物理的に離れていても生産性を落とすことなく、柔軟な働き方へとスムーズに移行できたのです。AI時代における「人材の定着」とは、単なる待遇改善ではなく、テクノロジーを活用して職員のライフキャリアに寄り添う組織の姿勢そのものであると、私たちは考えています。

バックオフィス業務の未来 – 「創造的破壊」への挑戦

人材の定着と並行して進めているのが、バックオフィス業務そのものの変革、いわば「創造的破壊」です。人件費や物価が高騰し、多くの病院が赤字経営に苦しむ中、間接部門の生産性向上は経営改善に直結します。

私たちは、昨年より「医療事務業務委託の内製化」に取り組みました。長年委託していた医療事務業務ですが、委託先企業もまた人手不足に悩み、委託費の数十%増額と業務範囲の縮小を打診されるという事態に直面しました。これは、アウトソーシングに依存する経営モデルの限界を象徴する出来事でした。

私たちはこれを機に、内製化を決断。委託していた人員を自院で雇用することに加え、AIを含めた業務効率化を前提とした、まったく新しい業務プロセスの構築を目指しています。「人」に依存する既存業務の必要工程を疑い、まずは徹底的な「業務の棚卸し」と「課題の抽出」を行い、AIで自動化すべき定型業務と、人でなければできない高度な判断を要する業務を明確に切り分ける。これこそが「創造的破壊」の中身です。

医療機関のバックオフィスは、他業界に比べデジタル化が遅れています。臨床が優先され、バックオフィスの効率化は後回しになりやすいからです。しかし生成AIの台頭により、私達自身で変革できる可能性が高まってきているのです。

結論:未来戦略の第一歩は、AIと共に踏み出す

2040年を見据えた未来戦略とは、突き詰めれば、需要と供給の構造変化を的確に捉え、時代に即した形で経営資源を最適化し続ける活動にほかなりません。そして、その最適化を実現するための最も強力なパートナーがAIです。

私たちの取り組みは、まだ始まったばかりです。しかし、AI活用を「当たり前」の文化とし、職員のマインドを変え、働き方を柔軟にし、そして業務プロセスそのものを変革していく先にこそ、人口減少という大きな課題を乗り越え、持続可能な医療を提供し続ける未来があると確信しています。

本稿でご紹介した私たちのささやかな実践が、同じ課題意識を持つ皆様にとって、未来戦略の第一歩を踏み出すための、何らかのヒントとなれば幸いです。

蛇足〜ツールの進化と変わらぬ本質〜

本稿ではAIという新たなツールについて論じてきましたが、最後に少しだけ、ツールの進化と私たちの向き合い方について触れたいと思います。

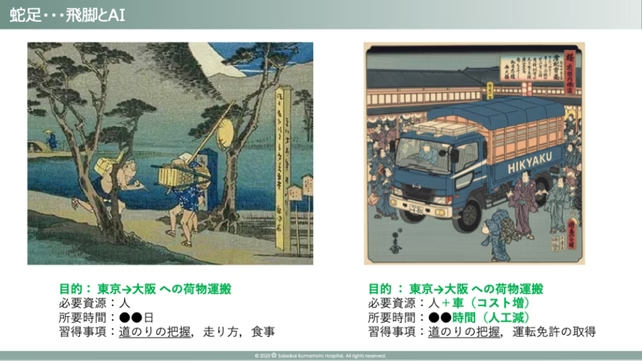

かつて、江戸の飛脚は己の足だけを頼りに、何日もかけて大坂へと荷物を運びました。(一説によると3日程度で移動していたとか・・)彼らに求められたのは、強靭な脚力と「道筋」を記憶する能力でした。現代では、同じ目的をトラックが数時間で達成します。運転手に求められるのは、脚力ではなく、運転免許と交通法規の知識、そして「道筋」の把握です。目的は同じでも、ツールが進化すれば、求められるスキルも変化します。しかし「道筋」を把握しなければ目的地には辿り着かない。「目的」が明確でなければ「手段(新たなスキル)」を活かせないことは、古今東西変わらない本質だと思います。

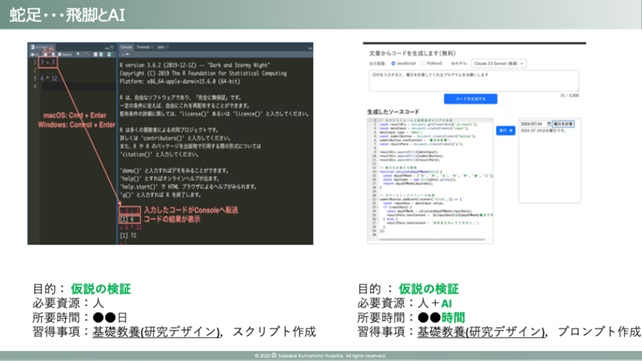

これは、私たちの知的労働においても同じです。かつてデータ解析には統計言語を一行ずつ書くスキルが必須でした。今、AIはその作業を代行し、代わりに「的確な指示(プロンプト)を与えるスキル」を私たちに求めます。

ツールが足から車へ、手打ちのコードからAIへと変わっても、目的地を見定める知性、すなわち「研究デザインを考える力」や、新しいツールを乗りこなすための「学習意欲」といった、私たちが努力し、習得すべき本質は何も変わりません。

AIは強力なトラックのようなものです。しかし、どれだけ高性能なトラックであっても、目的地を定め、ハンドルを握る人間がいなければ、それはただの鉄の塊に過ぎません。新人教育で説明が難しい「医療DX」について考えていて、ふと思った蛇足でした。