著者:小山晃英(こやま・てるひで)/病院マーケティングサミットJAPAN Academic Director

京都府立医科大学 地域保健医療疫学

京都府立医科大学附属脳・血管系老化研究センター 社会医学・人文科学部門

目次

- 院長の「コロナ禍の面会許可」方針に、当初は反発の声も

- オペ室や診察室で婚活イベント!?すべては地域の活性化のため

- 被災地からの患者受入の経験により、スタッフの自立心が養われた

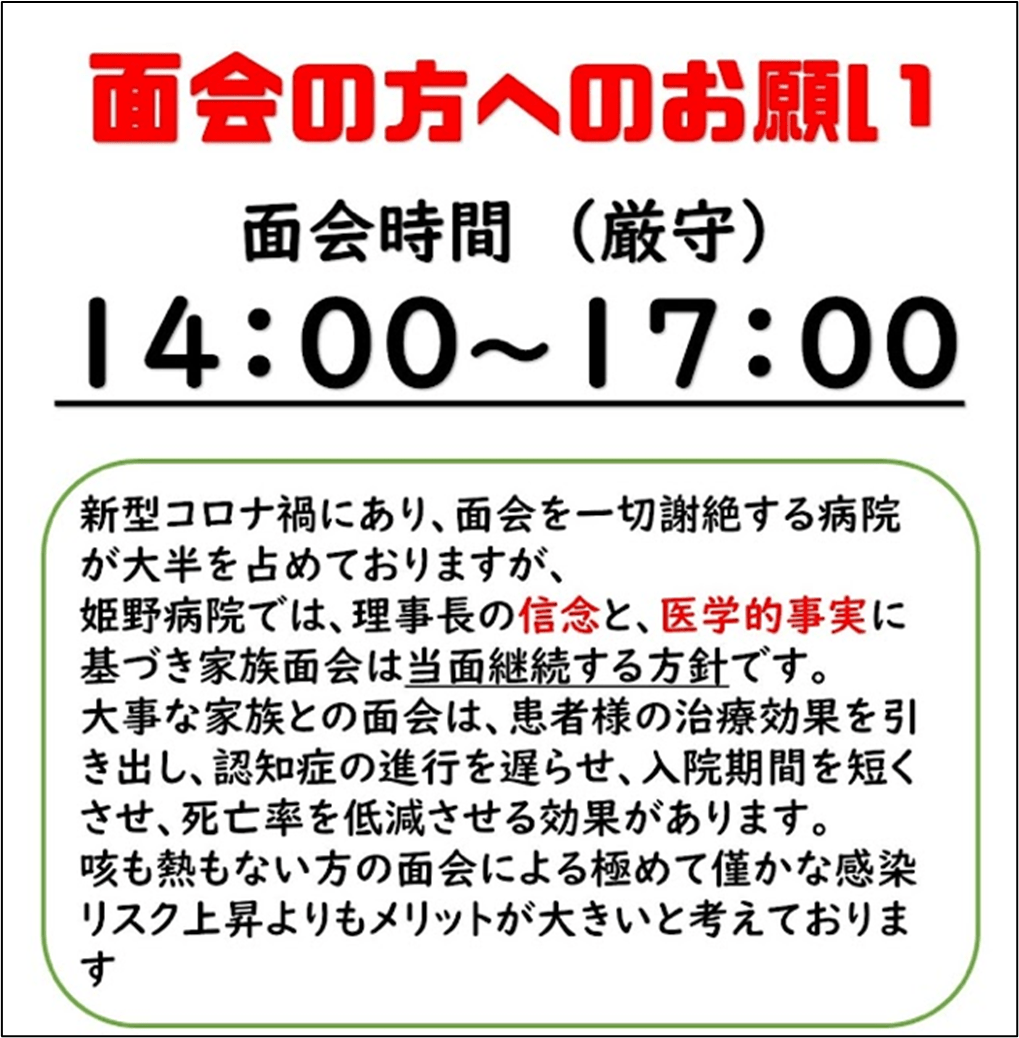

コロナ禍以降、医療機関で感染症クラスター対策として「入院患者さんへの面会・お見舞いお断り」という掲示をよく目にするようになりました。そんな中、医療法人八女発心会姫野病院(福岡県)は、コロナ流行当初から面会を認めています。結果、入院・転院希望者が後を絶たなかったそうです。様々なリスクが想定される状況で、決断を支えた思いとは?舞台裏を企画管理室の川上勇貴さんに伺いました。

院長の「コロナ禍の面会許可」方針に、当初は反発の声も

──姫野病院では新型コロナウイルス感染症の第一波から、面会を止めなかったそうですね。その方針はどのように決定されたのでしょうか。

院長は流行当初から「当院は面会を止めない」という方針を院内外に打ち出していました。

背景にあったのは「大切な家族との面会は、患者の治療効果を引き出す。認知症の進行遅延や、入院期間の短縮、死亡率の低減が期待できるはずだ」という判断です。

また、もし境界防御が破られ、院内にウイルスが侵入したとしても、院内に設けている数々のバリアーによる“多層防御”により、院内の感染拡大は防止できるという見込みもありました。

8年前に完成した当院の新病棟は、全館差額ベッド代不要の個室となっています。個室ごとにトイレ・洗面所が備えられた、独立空調、独立換気の簡易陰圧室です。

さらに、病棟ごとに200平米超の多目的スペースがありますので、間隔を保ちながらリハビリ・食事・レクレーションをすることが可能です。

ただその方針に対して、すぐに周囲の理解を得られたわけではありません。

スタッフからは「院内クラスターが発生したら、現場の責任が問われる可能性もある。面会は止めた方がいいのでは」という反対意見が挙がりました。また、町議会議員の先生方から「なぜ姫野病院は面会を止めないのか」と指摘を受けるなど、世間から“異端児”扱いされました。

そこで、「面会を止めない理由をしっかり伝えなければならない」と考え、病院の入り口に以下のポスターを掲示しました。

病院としてメッセージを発信したことで、院外から反対のご意見をいただくことはなくなりました。またスタッフたちにも「クラスターが発生しても経営層が責任を取る」という姿勢が伝わり、精神的安全性を保ちながら運用できるようになったと思います。

実際、一度だけ小規模クラスターが発生しましたが、他患者への感染なく、1週間で鎮静化しました。

──多くの医療機関が面会を止める中、簡単な決断ではなかったと思いますが、踏み切れたのはなぜでしょうか。

ベースには「病院が潰れると地域が潰れる」「地域が潰れると病院が潰れる」という当院の信条があります。私たちは日頃から、当院の姿勢が良くも悪くも地域の活気・雰囲気に影響すると考えながら病院を運営しているのです。

経営陣は地域の皆さんに「姫野病院があるから安心」と言ってもらえる病院としてあるべき姿を考え、決断したのだと思います。

「病気から逃げるのではなく立ち向かいたい」「十分な対策をした上でもし失敗したら、その反省を次に生かそう」という思いもありました。

──面会OKの方針は、入院患者さんやそのご家族から喜ばれていると聞きました。

そうですね。他院に入院されていた患者さんが、当院に救急車で搬送され、ずっと会えていなかったご家族とようやく再会できた事例もありました。とても喜んでいらっしゃって、それまで反対していたスタッフも、面会の意義を感じたようです。

コロナ病棟に入院中の患者さんへの面会も可能です。ご家族が防護具を着用して感染対策した状態であれば面会できます。看取りも可能となりました。

現在、他院に入院中で、ご家族と面会できないでいる多くの患者さんが、当院への転院を希望されています。病棟は満床の日々が続き、コロナ禍当初と比べて外来通院数も増えています。

今回の取材は、医療社団法人 和光会 総合川崎臨港病院(199床、神奈川県川崎市川崎区)に伺いました。総合川崎臨港病院は「ともに生きよう。100年病院」を合言葉に、地域循環型医療を推進する傍ら、マーケティング活動の一環として街づくりにも携わっています。ブランドコンセプトは、「老若男女に関わらず地域住民がいつまでも元気に明るく生涯を送れる社会の実現」です。院長室・事業企画担当の中村崇さんに、病院づくり、街づくりの秘訣を聞きました。

「街づくりを通して、住民を精神的・社会的にも健康にしたい!」

――中村さんの役職である院長室・事業企画担当とは、どのような業務をされているのですか?

健康啓発イベントや市民公開講座などの広報活動を含め、病院の利用者や地域住民とのコミュニケーションに関わる全てが私の業務ですね(笑)。

現院長である渡邊が院長就任時、自身の考えを内外に発信したいということで、病院webサイトをリニューアルしたのですが、実は私はそのときの営業窓口だったんです。その縁で現職に就き、当時建設中だった新棟のデザインや広報誌の作成にも携わりました。

メディアや地域の方とのコネクション作りに注力したり、渡邊院長と話したりする中で、医療現場での課題は、利用者や地域とのコミュニケーションであることに気づきました。病院は、他院と差別化できないと埋もれてしまう。病院のマーケティング活動の一環として街づくりに関わっていくことで、社会の中で存在感を示すことができるのではないかと考えるようになりました。

WHO憲章では、健康とは「単に疾病又は病弱でないということではなく、肉体的、精神的及び社会的に完全によい状態にあること」と定義されています。そのことを踏まえて、「自分は病院スタッフとして、人々の健康にどのように関わっていけるだろうか」と考えました。住民の肉体的な健康は医療機関が担います。では、精神的・社会的な健康についてはどうだろうと思ったとき、「病院スタッフとして、街づくりを通じて実現したい」という気持ちに行き着きました。

病院を“日常的に訪れる場所”に変化させる

――なるほど。医療機関として、住民の肉体的な健康だけでなく、精神的・社会的な健康についても支援したいと考えられたんですね。病院が携わる街づくりとして、具体的にどのようなことからスタートしたのですか?

まずは場所づくりです。病院が地域コミュニティの拠点になれば面白いと考えました。ただ、コロナ禍前であっても、病院に人が集うとなると、院内ではどうしても感染リスクなどの問題があります。そこで、屋外である駐車場の一部を試験的に開放し、社会福祉法人さんに日替わり弁当やパンの販売をしていただきました。他にも、近隣の主婦の方が作るハンドメイド製品の販売や、使わなくなった子供用品のフリーマーケットなどを企画し、通院目的でなくても、地域の方が立ち寄れるような場所づくりを目指しました。

また、川崎市主催の地域交流会などに出席するなどして地域の方々と交流を重ねていくうちに、市民祭りに病院として出店する機会もいただけるようになりました。

――病院が街づくりに関わるということについて、院内のスタッフや院外の方々の反応はいかがでしたか。

院内のスタッフとは、これまでwebサイトや広報誌の作成を通してコミュニケーションを取り、関係を築いてきたこともあり、スムーズに協力を得られています。病院コンセプトにちなみ「100年病院プロジェクト」と銘打って、各部署から街づくりに携わる人材を募集し、地域交流のイベントなどへも積極的に参加してもらっています。

院外の方々も、日ごろから利用する機会が増えたことで、病院のイメージが「何かあったら行く特別な場所」ではなく、「日常生活の中で行くことがある場所」に変化してきたと思います。市民祭りに出店した際は、病院としてはアプローチがなかなか難しい世代である、30・ 40代の働き盛りの住民との接点を持つことができました。また、病院が出店していることに対して想像していた以上に好意的な反応があり、健康啓発の意味でも手応えを感じました。

――地域交流会への参加など、中村さん個人の行動力が成果につながったんですね。ほかにも、地域との交流が病院の活動に繋がった事例はありますか?

地域交流会が縁で、専修大学ゼミ研究発表専修大学ネットワーク情報学部ゼミ生のフィールドワークを受け入れ、「病院の環境改善」をテーマにさまざまなプロトタイプ(試作モデル)を制作していただきました。

例えば、患者さんが毎日のリハビリに積極的に取り組めるようになるにはどうしたらいいか?という課題に対して、リハビリにオセロの様なゲーム性を持たせたり、工場や工事現場で怪我をして入院する方が多いため、工具を使った訓練にしたり。学生が患者さんの要望を聞き、家庭菜園の動きや箸で麺をつかむ動きを訓練できる、リハビリ器具も考案されましたね。

また、小児科での待ち時間を楽しく過ごせるようにと、子どもたちが静かに座っているとカニが集まってくるプロジェクションマッピングや、耳に当てると色々な動物の心臓音が聞こえるオブジェの試作品も展示されました。

ユーザー:小児科に通院する子供たち

課題:衛生面の問題などから、遊び場におもちゃがなくなってしまった

成果物:大きな音を立てずに、衛生面に配慮したプロダクト

――多様な取り組みをされているんですね。2020年は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が流行し、活動が制限されているかと思いますが、「この時期だからこそできた」ということがあれば教えてください。

COVID-19の影響により院内の医療資材が不足する中、地域の多くの方々や企業・団体から、医療資材やお菓子、ハンドメイドマスクなどの寄付をいただきました。お世話になった皆様にお礼状を送る際、何か地域に対してできることはないかと考え、川崎区在住のイラストレーター・オキジュンコさんにお礼状のイラスト制作を依頼しました。イラストは、拡大して院内の外来スペースに掲示しています。

外出自粛により、アーティストの方々も苦しい状況に置かれていると聞いていたので、地元アーティストの支援や、寄付いただいた皆さま・院内の掲示を見た利用者の方々の癒やしに少しでもなればと思い、実施しました。

町おこしにも寄与…地域の祭りを15年ぶりに復活させる

――地域のお祭りの復活にも携わられたそうですね。

近隣商店街での七夕祭りの復活に数年がかりで関わってきたのですが、ついに一昨年、15年ぶりに復活することができました。 かつては2万人も集まるお祭りだったそうで、復活までに越えるハードルは多かったのですが、祭りが好きな地域の方や、当院にインターンシップで来ていた地元の大学生らの協力により、複数回の打ち合わせや出展者の打診、住民への説明などを経て実現。一昨年・去年とそれぞれ5,000人ほどの参加者でにぎわいました。今年は、COVID-19の影響により断念しましたが、来年は再び催したいです!

――町おこしもされているんですね。住民の生活や人生に長く寄り添う慢性期病院だからこその地域とのつながり方だと思いました。最後に、今後の活動目標を教えてください。

利用者の方々から、病院の取り組みを評価する声もいただけるようになり、自分たちの活動に確かな手応えを得つつあります。しかし、そこで満足することなく、他の病院や企業などの事例を勉強しながら、総合川崎臨港病院ではどのように取り入れたら、他院と差別化を図れるか常に考えています。

時間はかかりますが、街づくりは病院づくりに繋がるという確信を持っていますので、地域住民とともに歩む病院となるよう、今後も活動を展開していきたいです。

<取材をしてみて>

インタビューの中で、WHO憲章の中の健康の定義を用いたお話しがありました。健康とは「単に疾病又は病弱でないということではなく、肉体的、精神的及び社会的に完全によい状態にあること」。公衆衛生学が専門領域である私は、講義の中で年間10回以上、この定義の話をしています。この定義を病院経営に当てはめてみると、地域住民との関係は、病院の健康を左右する第三の因子(=社会的)なのではと感じました。ハード(施設や設備、立地など)・ソフト(人材や看板となる診療科)が重要なのはもちろん、地域との良好な関係づくりも、病院経営に不可欠になりつつあるのではないでしょうか。

医療は地場産業ですので、総合川崎臨港病院のブランドコンセプトである「ともに生きよう。100年病院」は、全ての病院に通じます。今回の取材を通して、「病院づくり」を考えるのであれば、「街づくり」は忘れてはいけない課題であると、改めて感じることができました。

vol.21 病院広報動画が公開1週間で40万回再生!“バズる”コンテンツの作り方とは?-社会医療法人杏嶺会・一宮西病院