2014年の診療報酬改定で新設された「地域包括ケア病棟」。時代の流れに合わせて病棟の届出は増えていますが、今なお導入に二の足を踏む病院も少なくないようです。

そこで今回は2017年7月付で10対1の一般病棟30床を地域包括ケア病棟に転換した、医療法人社団愛生会昭和病院(岩手県一関市、54床)を取材。同院は地方の中小病院でありながら、リハビリテーション部門の立ち上げも含めて6カ月で転換を完了させました。その成功理由に迫るべく本プロジェクトに関わった多職種のメンバーに、転換に至るまでの経緯と新たに生まれた変化を聞きました。

・なぜ地域包括ケア病棟が必要だったのか ~昭和病院の経営戦略~

・導入前のハードルは、施設基準から ~事務部門から見た難しさ~

・病棟転換に現場はどう動いた? ~看護部門の努力~

・地域、患者へどう周知する? ~地域連携室、リハビリ部門が打ち出す強み~

・地域包括ケア病棟導入のインパクト

救急で改善を図るも、先行きの不安が残る

昭和病院は創業から80年以上の歴史を持ちますが、その経営には紆余曲折がありました。

1929年の創業以来、産婦人科に強みを持つ病院として地域に親しまれていた一方、2003年には少子高齢化の影響と先代院長の高齢化も相まって産婦人科を閉鎖。今後の経営をどうするかという岐路に立っていたとき、2004年から同院を立て直したのが現院長の杉内登氏です。

杉内院長「着任当時はこれといった特徴がなく病院収支も危うい状態だったので、わたしの経験を生かして救急を積極的に受け入れました。ちょうど救急車のたらい回しが問題視されていた時期でもあったので、地域のニーズには確実に応えたいと思っていたのです。

おかげで救急車の年間受け入れ台数は10台から350台(2016年度実績)に増えましたが、救急を診られる医師はわたし一人。年齢を考えると今後の不安がありましたし、いつ、どのような患者さんが来るのか予想できない日々は、看護師にも負担がかかっていたみたいです。院内がこのような状態では、救急を受け入れるとうたっても、時には患者さんをお断りせざるを得ません。地域にも院内にも、もっと適切なかたちの医療が提供できないかをずっと考えていました」

最初のハードルは、施設基準を満たすこと

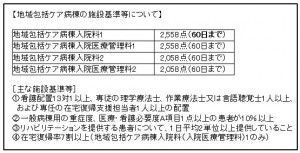

救急中心の体制に限界を感じていた同院にとって「地域包括ケア病棟」がひとつの切り札になることは目に見えていました。それは、同院の周りに急性期病院が8施設程度もある一方で、ポストアキュートやサブアキュートを担う病院が少なかったからです。しかし、当時の同院には、施設基準に必須となるリハビリテーションを行うための部屋や器具もなければ、専従のリハビリスタッフもいないという状態。そのような苦難の中で、事務部はいかにこの体制を整えたのでしょうか。

佐々木彰事務長代理(左)と佐藤勝事務長(右)

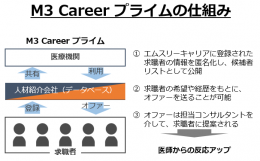

佐藤勝事務長「はじめは、リハビリを始めるにも施設基準を満たす部屋がなく、リフォームする費用もないので諦めていたんです。でも、その後、地域包括ケア病棟の転換サポートを行うエムスリーキャリアのコンサルタントから、機能訓練室は離れていても合算できると教えてもらえたので、じゃあやろうと決めました。集患と自分たちのけじめのためにも、早い段階で『2017年7月から地域包括ケア病棟開始』とアナウンスしていました。もちろんリハビリスタッフの採用も施設基準管理と同時並行で行いました。今まで自分たちから積極的に呼びかける採用はしてこなかったのですが、紹介会社も活用しつつ、PR資料の作成やホームページの改善などをしたら、運良く立ち上げに協力的な方が入職してくださいました。ここで学んだ採用ノウハウは今も看護師採用などで生きています」

機能訓練室を整備するために、物置状態の部屋の片付けから診察室の移動まで行ったという同院。しかし、保健所への用途変更の手続きも必要であり、非常にタイトなスケジュールだったと振り返ります。こうした新体制を整えつつ、院内への配慮をしながら全体のイニシアチブをとったのも事務部でした。

佐々木彰徳事務長代理「リハビリができるとわかってから、エムスリーキャリアに病床転換前後の収支シミュレーションを出してもらいました。その結果から、患者数は変わらずとも増収が見込めたので、事務側から院長や看護師などに転換を呼びかけました。そのときは反対されるのが怖かったので、データ提出加算のソフトを追加するときも、現場で働く人たちの仕事に大きな影響がないように気をつけましたね」

院内調整は、周知徹底と相談できる体制づくり

施設基準を満たすだけでなく、全職員の理解が得られなければ病床転換は前進しません。実際、多くの病院が院内調整につまずくという声も耳にします。特に、病棟の最前線にいる看護部門は「患者層が変わって仕事内容が変わったり、増えたりするのではないか」と心配する職員が多いので、いかに看護部門を味方にできるかが病床転換の肝になってきます。同院では病棟副師長経験を経た後に退院支援業務に取り組んでいた阿部玉実氏の存在が光っていました。

阿部看護師「わたしを含め、看護師はよくわからない状況に不安を抱いていたので、まずは、話を聞いていない人が出ないように地域包括ケア病棟の説明会を行いました。もちろん、シフトの都合で来られない方には個別にお伝えしています。一人では不安だったので、エムスリーキャリアのコンサルタントの方と協力して、資料を作ったり、よくある質問を洗い出したりして、全員が納得できるように配慮しました。

運用フェーズに入った今、看護師は一般病棟か地域包括ケア病棟を固定した勤務体系となりましたが、事務部の配慮もあって患者記録のつけ方など、仕事の手順はほとんど変わっていないのが助かっています」

阿部氏は、病棟への周知だけでなく退院支援看護師として毎日カルテを確認し、事務部や地域連携室とともに退院支援を行っています。同院の特徴はこの3人が、定例のミーティングを設けずとも空き時間に退院支援が進められていること。本プロジェクトをきっかけに、職種を超えて相談しやすい体制が出来上がったようです。

リハビリができ、どんな状況でも相談できることをアピール

院内の環境が整ったところで、同院と地域をつなぐ役割を担ったのが地域連携・医療相談室長の千葉紗希氏です。

千葉地域連携・医療相談室長「病院は社会資源のひとつなので活用してもらってなんぼです。正直、今までは明確なアピールポイントがありませんでしたが、地域包括ケア病棟が始まったことで病気の制限なく、救急も家族のレスパイト入院も受け入れる『とりあえず相談できる』病院として打ち出せるようになりました。急性期病院は周辺にたくさんあるので、この地域のスキマ医療を担っていくイメージですね。ケアマネジャーや開業医などに広く呼びかけたことで、今まで問い合わせのなかった地域からも連絡が来るようになりました」

千葉地域連携・医療相談室長「病院は社会資源のひとつなので活用してもらってなんぼです。正直、今までは明確なアピールポイントがありませんでしたが、地域包括ケア病棟が始まったことで病気の制限なく、救急も家族のレスパイト入院も受け入れる『とりあえず相談できる』病院として打ち出せるようになりました。急性期病院は周辺にたくさんあるので、この地域のスキマ医療を担っていくイメージですね。ケアマネジャーや開業医などに広く呼びかけたことで、今まで問い合わせのなかった地域からも連絡が来るようになりました」

もともと機能訓練施設が少なかった地域だからこそ、同院が担うリハビリテーションは患者に良い影響をもたらしつつあります。部門立ち上げから関わる理学療法士の須東光博氏もその実感があると話します。

須東理学療法士「地域包括ケア病棟でのリハビリの特徴は、在宅復帰のために、機能維持よりも回復を目指していること。一般病棟に比べて入院日数にゆとりが持てるので、しっかりと目標を立てると『歩きたい』と意欲を見せる患者さんが多いです。まだ部門を立ち上げたばかりなので実績の積み重ねに注力していますが、今後は作業療法士や言語聴覚士なども仲間に迎え、リハビリの質を高めていく予定です」

須東理学療法士「地域包括ケア病棟でのリハビリの特徴は、在宅復帰のために、機能維持よりも回復を目指していること。一般病棟に比べて入院日数にゆとりが持てるので、しっかりと目標を立てると『歩きたい』と意欲を見せる患者さんが多いです。まだ部門を立ち上げたばかりなので実績の積み重ねに注力していますが、今後は作業療法士や言語聴覚士なども仲間に迎え、リハビリの質を高めていく予定です」

得られた成果は、安定した病院経営とスタッフの自信

2017年7月から地域包括ケア病棟が稼働し始めた今、病院収入は1カ月あたり500万円ほど増収。病床稼働率も地域包括ケア病棟のみで8割代を維持し、入院したすべての患者が60日以内に退院できているといいます(2017年9月末現在)。もともとポストアキュートやサブアキュートに当たる患者層が多かったこともあり、地域包括ケア病棟転換後も、患者層が以前とほとんど変わらなかったため、医師や看護師の仕事内容にも大きな変更は生じていないといいます。むしろ、予定入院が増え、患者情報を事前に把握できるようになったことで、スタッフの心の余裕が生まれているようです。

一連のプロジェクトに関して、杉内院長は次のように語ります。

杉内院長「地域包括ケア病棟は自院の理念にも通ずるので、下調べをしていつかやろうと思っていましたが、今回は事務部が『やりましょう』と旗振り役をしてくれたので、思い切って任せられましたね。院長に必要なのは、決断力だけなのかもしれません。

杉内院長「地域包括ケア病棟は自院の理念にも通ずるので、下調べをしていつかやろうと思っていましたが、今回は事務部が『やりましょう』と旗振り役をしてくれたので、思い切って任せられましたね。院長に必要なのは、決断力だけなのかもしれません。

6カ月間の病棟転換に関わった職員は、自分から動くようになって、以前より自信がついたように見えます。今後は次世代の人材育成にも力を入れていきたいと思っているので、プロジェクトに関わった職員は、ぜひ自身の経験に基づいた話を若手に伝えていってほしい。次は安定的な病棟運営を目指して、引き続きがんばっていきたいですね」

コメント