2025年10月24日に開催された第622回中央社会保険医療協議会(中医協)総会では、「精神医療」と「敷地内薬局」について議論されました。本記事では、提供された資料からポイントをまとめて紹介します。

精神医療の再編:多職種連携と病床削減のジレンマ

国は長年にわたり「入院医療中心から地域生活中心へ」の移行を掲げており、そのための具体的な方策が検討されています。

精神科入院医療の現状と課題

精神疾患を有する患者の総数は約603万人(2023年推計)で、うち入院患者は約26.6万人、外来患者が約576.4万人と、外来が圧倒的に多い状況です。その一方で近年変化しているのが入院患者層です。

- 高齢化: 入院患者のうち65歳以上が約66%(約17.5万人)を占めています。

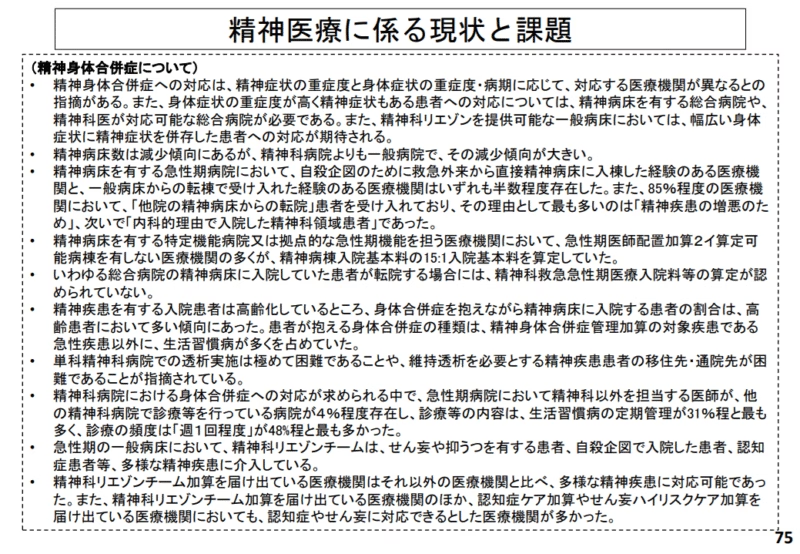

- 身体合併症: 高齢化に伴い、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を合併する患者が増加しています。単科の精神科病院では、透析などの専門的な身体治療の提供が極めて困難である実態も指摘されています。

- 長期化: 統合失調症が依然として入院理由の最多ですが、患者数は減少傾向にあります。一方で、入院が長期化している患者の地域移行が引き続き大きな課題です。

多職種連携による「地域移行」の推進

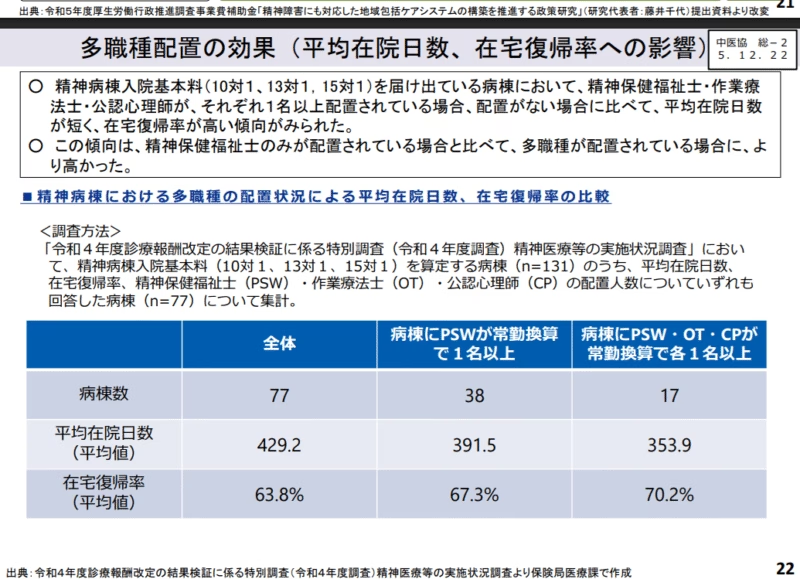

議論の核心は、いかにして早期退院と地域定着を実現するかです。資料では、多職種連携の有効性がデータで示されました。

精神病棟入院基本料の病棟において、精神保健福祉士(PSW)、作業療法士(OT)、公認心理師(CP)がそれぞれ1名以上配置されている場合、配置がない場合と比較して平均在院日数が短く、在宅復帰率が高い傾向がみられました。人員配置の転換が経営改善と医療の質の向上に直結する可能性を示しています。

病院経営のジレンマ:病床削減と収益性

精神医療の地域移行は、精神病床数の削減と表裏一体です。資料では、すべての都道府県において、既存の精神病床数が医療計画上の「基準病床数」を上回っていることが示されました。

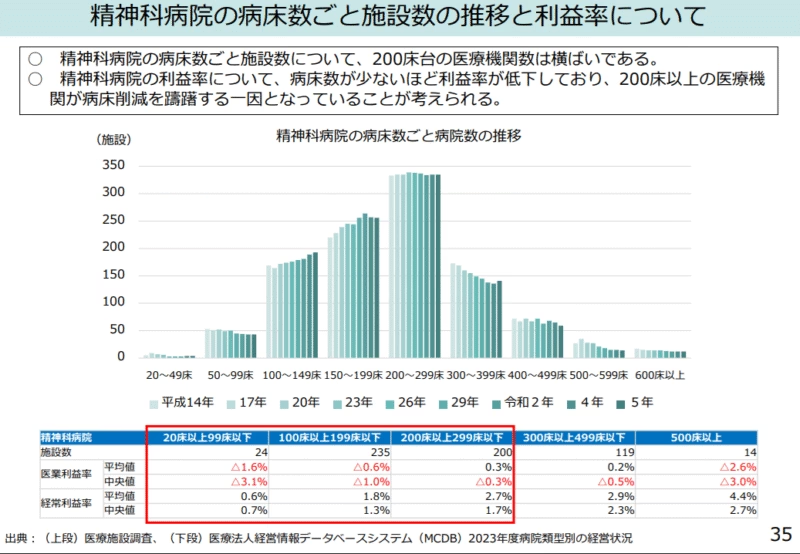

しかし、病院経営にとっては深刻なジレンマがあります。 精神科病院の経営状況を病床規模別に見ると、200床未満(20~99床、100~199床)の病院の医業利益率は平均でマイナス(赤字)であるのに対し、200床台、300床台の病院はわずかながら黒字を確保しています。この収益構造が「200床以上の医療機関が病床削減を躊躇する一因となっていることが考えられます。

今後の論点

これらの現状を踏まえ、中医協では以下の点が論点として挙げられました。

- 急性期病棟において、PSW・OT・CPをより柔軟に配置できるような評価(診療報酬)をどう考えるか。

- 病床削減に取り組みつつ、質の高い外来医療や地域支援(障害福祉サービス等)を提供する小規模病院をどう評価するか。

- 長期入院患者の地域移行を推進するため、人員配置基準の低い18対1や20対1入院基本料の評価をどう見直すか。

- 高齢化に対応し、生活習慣病や透析など「慢性期」の身体合併症管理への評価(精神科身体合併症管理加算)の要件や対象疾患をどう考えるか。

敷地内薬局への規制強化と「抜け穴」問題

もう一つの主要議題は、いわゆる敷地内薬局(特別調剤基本料Aの対象薬局)への対応です。

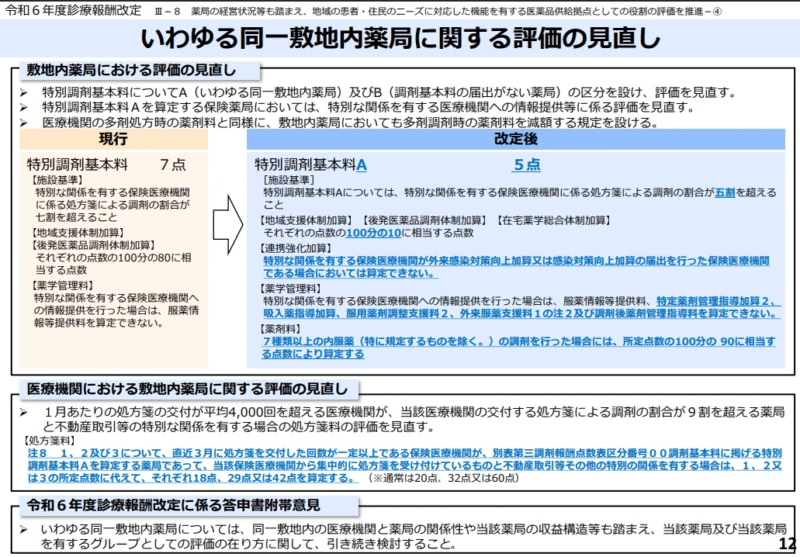

強化され続ける規制と病院への影響

敷地内薬局は、2016年の規制緩和以降に増加しましたが、医療機関との独立性や高い収益性が問題視されてきました。実際、敷地内薬局(特別調剤基本料)の損益率は他の薬局より高く、2022年度の損益差額(税引前)も約3,700万円と突出しています。

このため、診療報酬改定のたびに評価が引き下げられ、2024年度改定では調剤基本料が5点に引き下げられた上、地域支援体制加算などの各種加算が通常の1割まで大幅に減算されました。

病院経営層にとって重要なのは、2024年度改定で、敷地内薬局に対する規制が「薬局側」だけでなく「病院側」にも及んだ点です。処方箋交付が月4,000回を超え、特定の敷地内薬局(集中率9割超)と不動産取引等の「特別な関係」にある医療機関は、処方箋料そのものが引き下げられることになりました。

最大の論点:「ただし書き」による規制回避

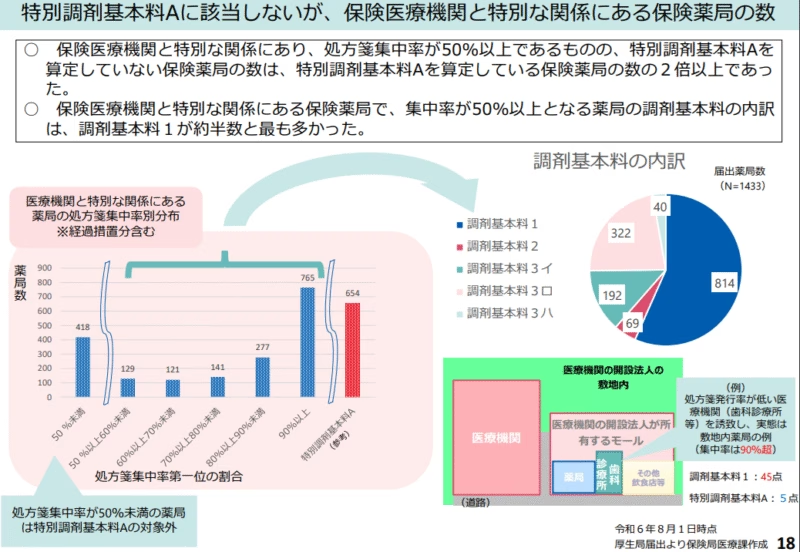

今回の議論で最大の焦点となったのは、この「特別調剤基本料A」の施設基準にある「ただし書き」(例外規定)です。現在のルールでは、「特別な関係」があっても、「当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合」は、特別調剤基本料Aの対象から除外されます。この例外規定は、本来、医療モール(ビル型)などに配慮したものでした。しかし、実態は「規制の抜け穴」として機能していることがデータで示されました。

調査によると、医療機関と「特別な関係」にあり、処方箋集中率が50%を超える薬局のうち、例外規定などによって特別調剤基本料Aを算定していない薬局(814軒)は、算定している薬局(322軒)の2倍以上に上ることが判明しました。

病院の敷地内の建物に、処方箋発行がほとんどない歯科診療所などを誘致し、形式的に「建物内に診療所がある」状態を作り出すことで、敷地内薬局が最も低い5点の基本料ではなく、45点の調剤基本料1などを算定している事例が報告されています。

今後の論点

この実態を受け、中医協では以下の点が論点として提示されました。

- 医療モール等への配慮であった「ただし書き」が、病院敷地内薬局の規制逃れに利用されている実態を踏まえ、この適用範囲をどう考えるか。

- 一方で、医療資源の少ない地域において、自治体が公的に薬局を誘致した場合(必然的に「特別な関係」となる)までペナルティを課すべきか、その適用についてどう考えるか。

- 敷地内薬局であっても、がん患者へのフォローアップなど高度な薬学的管理を行っている実態があり、現在減算対象となっている薬学管理料等の扱いを、機能評価の観点からどう考えるか。

精神医療の病床機能の再編と、敷地内薬局の規制のあり方は、いずれも病院の収益構造と地域戦略に直結する問題です。中医協における今後の議論の行方を注視する必要があります。