“3K(きつい、汚い、危険)”と言われ、医師の負担の大きさが問題視されてきた小児科。少子化などを背景に経営状況も厳しく、各地で閉鎖や縮小が相次ぐ中、医師が無理なく働ける環境を実現したのが埼玉県久喜市にある土屋小児病院(40床)です。早期に週32時間労働制を取り入れ、現在は常勤医12名が在籍。順風満帆に医師の労働環境を整備してきたかのように見える同院ですが、これまでの道行きは困難の連続だったそうです。同院の土屋喬義(つちや・たかよし)理事長に、取組みの紆余曲折や成功のポイントを聞きました。

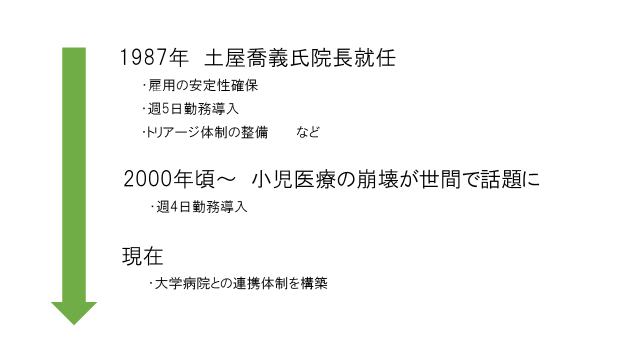

【取組みの流れ】

きっかけは、「疲弊した医師を出したくない」という思い

──約30年も前から院内の労働環境を改善されていると伺いました。最初のきっかけはなんだったのでしょうか。

小さな私立の病院であっても、医師が無理なく働き、質の高い小児医療を提供できるというモデルケースをつくりたかったのです。以前、私は大学病院の小児科に勤務していました。当時はどの医療機関も似たような状況だったと思いますが、8時間の診療+16時間の当直+再び8時間の診療という連続32時間勤務はざらでした。時には70時間以上の連続勤務もあったと聞きます。こうした小児科医の労働環境に課題を感じていました。父の病院を継ぎ、過重労働で燃えつきてしまう小児科医を出したくないという思いで、環境改善に着手したのです。

──常勤の週32時間勤務制以外にも、育児早退・遅刻制度を早期から取り入れるなど、時代を先取りして“医師の働き方改革”に取り組まれている印象です。実際、長い目では医師が増えていますが、最初から順風満帆だったのでしょうか。

最初からうまくいったものなど、ひとつもないですよ。これまで様々なトライ&エラーを繰り返してきましたし、それは現在進行形です。

1987年に父の病院を継承した当時は、常勤医3名、看護師15名という体制でした。救急も担いながら医師の働きやすさを担保するには、医師やコメディカルを増やさなければなりません。とはいえ、当院のような小規模の病院で、長く働きたい医師はなかなかいないでしょう。まずは雇用環境を、近隣の大規模な病院と同じ水準まで引き上げる必要がありました。そこで、今では当たり前のことですが、退職金や10年後の待遇など明示して、小さな病院だけど安心して働いてもらおうというのが最初の試みでした。

具体的には、もし年内にスタッフが全員辞めてしまってもきちんと退職金を支払うことができるだけの財政基盤をつくりました。30年前は保険の利率が非常に高かったので、ファンドをつくれば退職金の運用が十分まかなえたのです。そうした追い風もあって、退職金制度や給与テーブルなどを整備し、雇用の安定性を確保しました。

次にとりかかったのが、働きやすい環境づくりです。週6日勤務が当たり前の時代でした。国が週40時間勤務、つまり週5日勤務の方針を打ち出してはいたものの、医療の世界ではまだ浸透していなかった。そこで、もし早期に週40時間勤務を取り入れれば、医師が集まるのではと考えたのです。

マンパワー不足の中、全員を週32時間勤務に切り替え

──実際に、医師からの応募は増えたのですか。

結果、応募状況はあまり変わりませんでした。多少よくなったかな、という程度ですね。小児科医はもともと数が少ないですし、他科からの転科も非常に稀。よって、近隣の施設から当院への転職は考えにくいのです。背景として、小児医療の特殊性があります。医療の内容はもちろんのこと、保護者の方々への伝え方など成人の患者さんとはまた違う難しさがあるからです。そうした事情もあって、なかなか大幅改善にはつながらない状況が十数年、続きました。

──思うようにいかない時期が長かったんですね。

そこで試みたのが、週32時間労働制です。これには、当時の時代背景も大きく関わっています。順を追ってお話ししますと、当院では50年前、父の代から夜間診療・救急を担ってきました。私自身、最初は自分で夜間に電話を受けていましたが、このまま閉塞的に続けても、いずれ限界が来ることは目に見えていた。自分がハードワークに耐えているだけでは、地域の小児医療を今後ずっと支えていくことはできません。持続可能な仕組みづくりが必要でした。そこで、まず看護師に対してトリアージの仕方を教え、2年くらいかけて、夜間も看護師が電話を受ける体制をつくりました。

それが2000年代に入ったあたりの話です。そのころ、小児科の医療崩壊が世間的にも注目されました。インターネット上の掲示板で、「小児医療を守りたいが、このままでは自分自身がつぶれてしまう」という医師たちの悲痛な書き込みが話題を呼んだんです。こうした状況を打開しようという動きが、各地で見られました。2007年に発足した神戸の「県立柏原病院の小児科を守る会」が、軽症での救急外来、いわゆるコンビニ受診を控え小児科医の負担を軽減しようと呼びかけた例もその一つですね。そこで、当院でも勤務時間をさらに短縮し、疲弊した医師たちの受け皿になれないかと考えました。

──しかしマンパワー不足の中、勤務時間を短縮するのは難しいのではないでしょうか。

たしかに勇気のいる決断ではありましたが、背に腹は代えられません。たとえ労働時間を短くしても、人数を確保できれば成り立つという確信がありました。人件費も、先生方が気持ちよく働けるのだと考えれば、許容できる変動幅です。当時はまだそんな言葉はありませんでしたが、 ワークシェアをすれば、診療の質と量を保ちつつ、短い労働時間で多くの医師が働きやすい環境を実現できるのではないかと思ったのです。

そこで、まず当院で働いていた医師を全員、週32時間労働制に切り替えました。ただ、新しい取組みということもあり、やはりすぐには人が集まらず…あいた穴は私がカバーする形で、ぎりぎり診療体制を保っていたのが実状です。

5年後も10年後も続けたいと思える小児医療とは

──信念があったからこそ、厳しい状況下でもチャレンジされたのですね。その後、どんな変化がありましたか。

2年くらい経ったころでしょうか。もうこれ以上はカバーできない、というタイミングで一度に4名の医師が入職してくださいました。通常、当院では10年に1名常勤医を採用できれば御の字です。そのくらい雇用が難しかった。そんな中4名も採用できたのは、タイミングも大きいと思います。

前述したような小児医療の崩壊により、特に打撃を受けたのが地方の医療機関です。各地で小児科の縮小や閉鎖が相次ぎ、大きな総合病院でも常勤医は1名のみというケースが珍しくありませんでした。このため、地方で小児科医の職場が次々となくなってしまったのです。様々な要因が重なって、「なんとか小児医療を続けたい」という医師が集まってくれた。現在では、12名の医師が常勤医として当院に在籍しています。

──深刻な小児科医不足の中で、30年前に比べ常勤医4倍増という事実が、医師にとっていかに働きやすい環境であるかを物語っていますね。目下の課題について教えてください。

実は、小児医療は現在、再び危機を迎えているところです。新専門医制度により、大学病院など基幹病院の機能を強化し、地方をサポートする形で医師の偏在を解消していく方向性が打ち出されました。これに伴い、地方病院は後期研修の応募が途絶えたため、再び医師不足に悩まされることになったのです。

“不採算部門”と呼ばれるゆえんの一つでもありますが、小児科は患者数が少ない一方で、手厚いケアが求められます。医療の質を担保するには、診療報酬上なるべく高く入院費を算定したいところです。当院では一般病棟入院基本料(看護配置は7:1)、小児入院医療管理料2を算定していますが、これを維持するためには一定の医師数が必要です。研修体制の変更による打撃は小さくありませんでした。過渡期には、どうしても痛みが伴います。現在、大学病院と連携体制を構築し医師を派遣していただくなど、建て直しを進めています。

厳しい状況に置かれているからこそ、小児医療の未来を守るためには、医師が希望ややりがいをもって働くことのできる仕組みづくりが重要です。個人に負荷を強いることなく、5年後も10年後も続けたいと思える小児医療を実現するため、これからも試行錯誤を重ねていきたいと思います。(後編につづく)

<取材・写真・文:角田歩樹>

限られたリソースをフル活用する“仕組みづくり”─土屋小児病院が目指すものとは

・【2024年4月施行】医師の働き方改革とは?ポイント総まとめ

・病棟閉鎖、医師数人の138床病院を救った「働き方改革」―東京北部病院

・恵寿総合病院が一貫する「本来業務」に集中する働き方―神野正博氏インタビュー【前編】

【簡単3ステップ】「医師の働き方改革」スピード無料診断

医師の働き方改革ご担当の院長・事務長・採用担当者様へ

医師の働き方改革は全施設が対象/2024年4月までに確実に対応が必要です。

「医師の働き方改革」スピード無料診断では、

・制度施行によって生じる不足労働時間の算出

・病院経営へのインパクトの算出

・その他、医師の働き方改革における課題と対策案

などを無料で診断・解説いたします。