療養病棟と異なり、急性期の一般病棟の場合、地域包括ケア病棟に転換すると診療報酬が下がってしまいます。そのため、急性期病院としての限界を感じて転換を検討するものの、踏み切れないケースが多いようです。地域包括ケア病棟協会顧問であり、平成医療福祉グループ傘下の急性期病院で地域包括ケア病棟の転換を進める代表の武久洋三氏に話を聞きました。

《今回インタビューにご協力いただいた方》

日本慢性期医療協会 会長

地域包括ケア病棟協会 顧問

平成医療福祉グループ代表/平成博愛会理事長 武久洋三氏

先手必勝で変化し続けなければ「追い詰められる」

―急性期病院の一般病棟における地域包括ケア病棟への転換について教えてください。

武久氏

一般病棟から転換するのは、スタッフが減少して看護配置基準7対1を維持できない場合や、特定除外が原則廃止されて平均在院日数を18日以内にとどめておけなくなった場合などがあります。総じて言えるのは、転換がどちらかといえば “退却”として行われることですね。

―平成医療福祉グループの急性期病院における、地域包括ケア病棟への転換状況はいかがでしょうか。

武久氏

地域包括ケア病棟は急性期病院にとってもメリットのある存在だと思っており、転換を進めています。

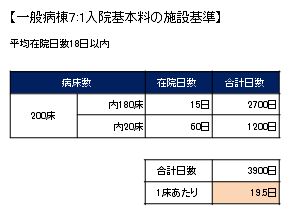

仮に、7対1病棟があったとして、平均在院日数は施設基準が18日以内ですから、余裕をもたせて15日を目標としています。これが200床規模であれば、90%の180人が15日で回転して、残りのたった20人が60日だとしても平均在院日数は19.5日。20人が2か月入院することになっただけで、もはや急性期(一般病棟7:1入院基本料)の施設基準を満たせなくなってしまうのです。これがいかに苦しい条件か。地域包括ケア病棟に移せばその苦しみがやわらぐわけです。

仮に、7対1病棟があったとして、平均在院日数は施設基準が18日以内ですから、余裕をもたせて15日を目標としています。これが200床規模であれば、90%の180人が15日で回転して、残りのたった20人が60日だとしても平均在院日数は19.5日。20人が2か月入院することになっただけで、もはや急性期(一般病棟7:1入院基本料)の施設基準を満たせなくなってしまうのです。これがいかに苦しい条件か。地域包括ケア病棟に移せばその苦しみがやわらぐわけです。

転換を検討している急性期病院は、地域包括ケア病棟の意義を今一度、考え直してみるといいかもしれません。

―苦しい状況下でも、収入減を懸念してなかなか転換に踏み切れない病院もあるようです。

武久氏

転換することで診療報酬は下がりますが、看護配置を7対1から13対1にできれば人件費も大幅に減るので、利益率は上がるのではないでしょうか。

写真はイメージです。

現時点で苦境にある急性期病院は、そもそも急性期に特化しきれていないケースが多いようです。つまり今後、平均在院日数が延びていき、在宅復帰率も75%以上を維持できなくなっていくことが十分考えられます。今は迷っていても、いずれ地域包括ケア病棟に転換せざるを得ないでしょう。

外部環境も徐々に厳しくなっています。昨年9月末には在宅復帰率を施設基準として考慮しない経過措置が終わり、その後の11月には特定除外を原則廃止することが決まるなど、転換に出遅れている病院には困った方向に進んでいますね。先手必勝で次々と変化しなければ、土俵際に追い詰められてしまいます。

経営者はスタッフに、必死の説得を

―転換に踏み切ったとしても、急性期に携わってきたスタッフは新しい環境にすぐ順応できるのでしょうか。

武久氏

武久氏

全国のさまざまな急性期病院で、地域包括ケア病棟に転換する方針を示すと医師や看護師から反発されるケースがあると聞きます。これまでの環境が変わることに反対するのは、理解できなくもありません。

ただ、転換する背景には、空床の増加や手術件数の低下など、病院関係者全員が直視しなければならない現実があるはずです。経営者は危機感を持って、反対するスタッフを必死で説得しなければなりません。それができないと、その病院は潰れてしまいます。

危機感を抱く医療機関と転換のノウハウを共有するために、わたしが会長を務める日本慢性期医療協会では情報交換を行っています。わたし自身がそれなりのノウハウを蓄積できていますので、その提供もしています。

[adrotate group=”9″]

コメント